Volendo continuare a tessere la trama critico-cinematografica (e biografica) dell’autore newyorchese Phillip Lopate, un imprescindibile spunto di riflessione è offerto dal saggio di apertura della raccolta Totally, Tenderly, Tragically, intitolato Anticipation Of La Notte:The “Heroic” Age Of Moviegoing[1] (L’attesa per La Notte: l’età “eroica” delle uscite al cinema) e dedicato ad uno dei più grandi registi italiani: Michelangelo Antonioni. Il saggio in questione si costruisce come un lungo e nostalgico flashback autobiografico nel quale Lopate ricorda, non senza punte di rammarico passatista, i suoi primi anni alla Columbia University, focalizzandosi in particolare sulle elettrizzanti settimane che anticiparono l’uscita del film La Notte (1961). Anticipation of La Notte rappresenta dunque un altro fulgido esempio di quel mix letterario a metà tra il saggio critico-cinematografico e la trattazione confessionale di stampo autobiografico che Lopate fa ricadere sotto il nome di “personal essay”.

Volendo continuare a tessere la trama critico-cinematografica (e biografica) dell’autore newyorchese Phillip Lopate, un imprescindibile spunto di riflessione è offerto dal saggio di apertura della raccolta Totally, Tenderly, Tragically, intitolato Anticipation Of La Notte:The “Heroic” Age Of Moviegoing[1] (L’attesa per La Notte: l’età “eroica” delle uscite al cinema) e dedicato ad uno dei più grandi registi italiani: Michelangelo Antonioni. Il saggio in questione si costruisce come un lungo e nostalgico flashback autobiografico nel quale Lopate ricorda, non senza punte di rammarico passatista, i suoi primi anni alla Columbia University, focalizzandosi in particolare sulle elettrizzanti settimane che anticiparono l’uscita del film La Notte (1961). Anticipation of La Notte rappresenta dunque un altro fulgido esempio di quel mix letterario a metà tra il saggio critico-cinematografico e la trattazione confessionale di stampo autobiografico che Lopate fa ricadere sotto il nome di “personal essay”.

All’epoca dell’uscita del film Lopate, allora diciottenne, considerava Antonioni come una sorta di padre spirituale, tanto riusciva a riconoscersi nello sguardo malinconico e nella contemplazione riflessiva che i lunghi piani sequenza del regista ferrarese erano in grado di trasmettergli. “C’era una sorta di sentire comune del tutto inspiegabile tra me e il genere Neorealista”, mi ha spiegato nel corso della nostra prima intervista, “amavo la ricerca di consolazione che la macchina da presa – e il regista attraverso di essa – cercava nel paesaggio”. Una vera e propria infatuazione artistica che mi è stata ribadita anche durante il nostro secondo incontro:

Fin da quando assistetti alla proiezione de L’Avventura, il suo primo film che vidi all’età di 17 anni, mi innamorai subito di quello stile, di quello sguardo, di quel modo così particolare e innovativo di fare cinema che non aveva eguali negli Usa. La sua capacità di muovere la telecamera creando un unico spazio filmico, l’uso del piano sequenza, la contemplazione dell’ambiente che prevale sull’azione e sui personaggi: tutte tecniche all’epoca quasi rivoluzionarie. Personalmente mi sentivo in totale sintonia con quel modo particolare di osservare il mondo: avevo trovato una guida che desse voce al mio modo di vedere le cose.

Questo sodalizio è andato scemando solo con gli anni della maturità, quando Lopate iniziò a ricercare nei film qualcosa di diverso – o di più complesso – che potesse aggiungersi alla nuda visione del mondo offerta da Antonioni:

Indubbiamente ho continuato ad apprezzarlo e lo apprezzo tuttora, ma ha perso quell’aureola di santità che gli avevo conferito nei primi anni (e che credo lui neanche volesse). Il mio percorso attraverso il neorealismo italiano è iniziato da Antonioni (e da Rossellini) ed è finito a Dino Risi, Lattuada e altri: autori in cui, pur ritraendo situazioni critiche di vita popolare e borghese, era forte pure la verve ironica.

Col tempo, dunque, l’autore newyorchese ha preso le distanze dalla filosofia cinematografia proposta da Antonioni, ritenendola talvolta fin troppo “eccessiva” nella sua ossessiva perfezione artistica, nonché pervasa dall’angosciante spettro del suicidio. Parlando proprio de La Notte Lopate mi ha confessato che quando vide il film ne rimase estasiato, senza tuttavia evitare l’insidiosa recrudescenza di qualche dubbio di ordine esistenziale:

Quando andai a vedere La Notte ero così voglioso di amare questo film che ovviamente non poté non piacermi. Purtuttavia, sentivo dentro di me una voce che mi diceva che qualcosa non andava. Il fatto è che questo film era semplicemente “eccessivo”. Nel tocco estetico, nella estremizzazione dello sguardo emozionale della macchina da presa, nel suo manierismo. In tutto. Mi interrogai a lungo su questa sensazione ambivalente che avvertivo, fin quando scoprii che il problema risiedeva nella totale mancanza di sense of humour da parte di Antonioni. Se ben ci si pensa, nei suoi film non c’è mai ironia, né un scena sdrammatizzante o un momento funzionale alla narrazione in cui venga allentata la tensione (…) La Notte è un film estremamente economico, che va diretto al punto, che mozza il fiato. Troppo tragico, troppo angosciante: su ogni personaggio dei film di Antonioni aleggia sempre lo spettro del suicidio. Così si spiega anche il motivo di tanta mia attrazione verso queste pellicole: non faccio mistero che in adolescenza ho pensato spesso all’idea del suicidio e in un’occasione ci ho pure provato in modo maldestro. Fortunatamente.

Con queste parole incredibilmente significative – si è in presenza, ancora una volta, di una lettura in chiave soggettivista e psicoanalitica, come spesso capita nel saggi dell’autore newyorchese – Lopate ha cercato di spiegarmi i motivi della fine dell’idillio con il regista italiano. Se ho deciso di partire dalle risposte che Lopate mi ha consegnato in occasione dei nostri due incontri, è perché il saggio che andrò ora ad analizzare condensa in sé gli aspetti che vengo dal tratteggiare. In sostanza Anticipation Of La Notte ripercorre con impressionante lucidità il sentimento ondivago di Lopate nei confronti di Antonioni, individuando nel film del 1961 un simbolico spartiacque tra il prima – la fase di totale venerazione – e il dopo – nel quale Lopate prende le distanze non solo dal cinema di Antonioni, ma anche da un certo modo di intendere e vivere la passione per i film.

[Il cinema] è una passione che va gestita: da ragazzo ne sono stato completamente travolto perché vedevo esclusivamente il bello del cinema. La passione che avevo da adolescente e nei primi anni alla Columbia era più una sorta di venerazione che non un avvicinamento critico a questo mondo. Solo in seguito ho imparato a prendere le distanze da ciò che vedevo: se vogliamo, possiamo dire che, come in tutti gli amori, la luna di miele ad un certo punto è terminata. Ho perso il coinvolgimento travolgente dei primi anni per guadagnare in senso critico e capacità di giudizio. Certo anche ora amo il cinema, ma in un modo diverso, di sicuro più maturo e consapevole.

Fin dal principio, il tono evocativo, apertamente autobiografico e ironicamente agrodolce del saggio (inserito nella sezione intitolata, non a caso, Memories) è evidente:

Fin dal principio, il tono evocativo, apertamente autobiografico e ironicamente agrodolce del saggio (inserito nella sezione intitolata, non a caso, Memories) è evidente:

Ci si deve guardare dalla tendenza a considerare la propria giovinezza come un periodo in cui le discussioni erano più brillanti, gli amici più veri e i film migliori. Eppure, sebbene io sia abbastanzma disposto a soprassedere sui primi due punti, è altrettanto vero che ritengo una mia grande fortuna quella di essere cresciuto in un periodo di fenomenale creatività cinematografica. Mi piace pensare ai primi anni ’60 come all’eroica età delle uscite al cinema, sempre che si possa chiamare eroica un’attività che consiste nel far sedere il proprio fondoschiena su una poltroncina e lasciare che i pensieri siano guidati da una parata di sensazioni cinematiche[2]

Come spesso capita in Lopate, l’inizio del saggio è impregnato di impressioni “a caldo” che contribuiscono a creare un’atmosfera affabile veicolata dal tono amichevole e ironicamente autocritico di cui si sostanzia lo stile. Successivamente Lopate prosegue ricordando i suoi primi anni alla Columbia University, durante i quali conobbe diversi “film-dipendenti”, con i quali intrattenere discussioni sul cinema, scrivendo periodicamente articoli per il Columbia Daily Spectator e organizzando alcune edizioni della rassegna cinematografica universitaria. Ecco come Lopate ricorda quel periodo, non senza un innegabile tocco di convenzionale nostalgia:

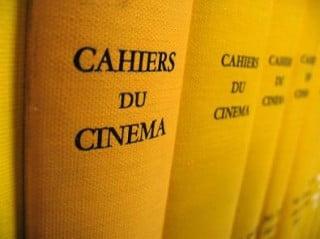

Essere adolescenti e appassionati di cinema nei primi anni ’60 era come partecipare in ciò che sentivamo essere un movimento giovanile internazionale. Noi di New York seguivamo e, in un certo senso, imitavamo le discussioni nei caffè di Parigi, Londra e Roma, città dove il cinema aveva conquistato, per un breve periodo storico, il centro del discorso intellettuale, al crepuscolo dell’esistenzialismo e prima dell’offensiva dello strutturalismo. In retrospettiva ho forse sottovalutato i film americani prodotti dagli studios all’inizio degli anni ’60. Al tempo, uscendo dagli anni ’50 di Eisenhower, non sopportavo quello che mi sembrava essere l’insipido stile industriale di molti film di Hollywood (all’epoca simbolizzato dalla tanto disprezzata Doris Day). Potevo ritrovare l’Arte molto più facilmente nei film stranieri, traboccanti dei loro codici stilizzati di realismo (sesso, noia, conflitto di classe, finali tragici) e la loro consistenza artisticamente disgiuntiva. Mi ci volle una certa sofisticazione, che ancora non possedevo, per apprezzare le ironie dietro la collaudata e artigianale superficie del miglior film di genere hollywoodiano. Certo, i nostri eroi della Nouvelle Vague [i critici dei Cahiers n.d.t.] nobilitavano esplicitamente i film di Hollywood, additandoli come fonte di ispirazione stilistica, ma consideravo questi giudizi come un fantasioso paradosso, senza veramente condividerli, se non quando riguardavano quei registi ribelli come Samuel Fuller o Frank Tashlin, le cui tattiche scioccanti rendevano i loro film “quasi” europei.

In questa rievocazione storica e autobiografica ritroviamo non solo il germe di quell’esprit che, di lì a pochi anni, sarebbe sfociato nel movimento del ’68, ma anche la lenta e graduale – nonché tormentata – costruzione estetica e critica di Lopate. Certo si tratta ancora di una visione “illusa” – poiché giovanile – e manieristica – riconducibile alla facile dicotomia Europa/Stati Uniti con il cinema del Vecchio Continente a farla da padrone. Tuttavia, si tratta pur sempre dei primi evidenti segnali del tentativo dell’autore di inquadrare la propria passione all’interno di una cornice teorica più grande. Poco oltre nel testo, Lopate ricorda le ore passate nella biblioteca dell’Università a leggere i Cahiers du Cinéma, concentrandosi sull’effetto che l’incontro con la politique des auteurs (introdotta in America dal critico Andrew Sarris) ebbe sulla sua formazione:

[A volte] mi lanciavo nella difficile lettura dell’ultimo numero dei Cahiers du Cinéma, nella sezione dei periodici della biblioteca. Come se il mio francese non fosse già abbastanza incerto, i critici dei Cahiers mi confondevano ulteriormente le idee utilizzando uno stile insistentemente profondo e fornendo di rado giudizi sui film che non alludessero in qualche modo a Hegel. Non ero mai sicuro di aver pienamente compreso qualcosa nei Cahiers, ad eccezione delle interviste con i vecchi registi di Hollywood e il sistema di classificazione con le stelline come nella guida Michelin: ** da vedere ***da vedere assolutamente e un punto nero per abominevole. (…) Dite ciò che volete sulla teoria autoriale, ma era ottima per gli adolescenti: ci forniva un sistema e – molto più importante – ci dava una direzione da seguire; incoraggiava la venerazione di alcune figure eroiche; rivendicava il trionfo dell’individualità, alla faccia delle minacce conformiste; faceva una chiara distinzione tra ciò che era buono e ciò che era cattivo. La diffusione [in America] della politica autoriale promossa da Andrew Sarris, [la cui teorizzazione] apparve per la prima volta in un numero speciale di Film Culture nella primavera del 1963, ci influenzò molto. (…) Ah, la mise en scène ! Quello stile dalle fluenti carrellate e panoramiche, dagli strani angoli di ripresa e dai lunghi piani sequenza; quello stile che segue i personaggi su per le scale e da una stanza all’altra, catturando nel dettaglio il loro contesto: l’estetica fiorita e voluttuosa di Mizoguchi, Ophuls, Murnau, Dreyer, Welles, Renoir, Rossellini. Non solo tutto ciò ci appariva più profondo e più bello, poiché permetteva la crescita di un sentimento più spirituale e contemplativo rispetto al montaggio rapido, ma era, per dirla tutta, (ed è ciò che vogliofare ) più etico. Perché? Poiché era meno “manipolativo”. Offriva allo spettatore la “libertà” di scegliere ciò a cui prestare attenzione in un piano lungo – così come avviene a teatro – piuttosto che forzare lo sguardo con un dettaglio in primo piano.

Siamo qui in presenza di un passaggio infarcito di autobiografismo, dal quale emergono due aspetti: una sintesi piuttosto dettagliata dei gusti cinematografici di Lopate e la sua sterminata conoscenza in materia. Per Lopate, il cinema è anche questo: viaggio, conoscenza, ricerca. Il saggio mantiene il proprio tono autobiografico anche più avanti, attraverso la rievocazione – grottesca – del tentativo di suicidio di cui l’autore fu protagonista. E anche in questo caso il cinema è parte integrante della vicenda:

Non solo lo schermo argentato ci offriva una via di uscita allettante dal mondo, ma talvolta contribuiva anche a innalzare uno specchio in bianco e nero di fronte alle nostre vite sgranate, tetre e senza colore. Facevo tutto ciò che potevo, ma mi era impossibile trovare nella mia vita quotidiana più di qualche instante che fosse paragonabile alla poetica trascendenza tipica dei film che amavo. Volevo che la mia vita avesse l’economia e il doppio significato dell’arte. Ma molto più spesso mi sentivo tormentato da una sofferenza dura e semplice che non aveva alcun equivalente nel cinema. Con il crescere dell’infelicità iniziai, quasi come una risposta meccanica, a pensare al suicidio (…) A meno che non mi sbagli, il suicidio aleggiava spesso nella cultura cinematografica dei primi anni ’60; forse era nulla di più che una facile soluzione per quei film girati da giovani registi così desiderosi di soddisfare la loro esistenziale auto-compassione. Ma io mi sentivo esattamente come loro (…) Qualche notte dopo ingoiai una ventina di sonniferi con dell’aranciata. Avevo già scritto un biglietto con citazioni di Paul Goodman e Freud – mi viene da ridere a pensarci ora – e mi addormentai pronto a morire nel sonno. Ma il mal di stomaco mi tenne sveglio: lo stufato di carne che avevo mangiato alla mensa della Columbia (devo ringraziare quell’odioso cibo istituzionale se sono ancora vivo) insieme all’acido del succo si rifiutavano di essere digeriti.

L’aspetto più significativo da rilevare di questo passaggio è indubbiamente lo stile coinvolgente, sulla cui informalità Lopate costruisce la tensione del racconto: leggendo il saggio, la sensazione che si prova è quella di sprofondare insieme all’autore nel grigio della depressione che lo colse verso i diciotto anni. Fortunatamente, poi, la conclusione della vicenda narrata è tragicomica ed è attraverso di essa che l’autore riesce ad allentare la tensione e a rilanciare la narrazione con toni più disimpegnati:

Nick mi chiamò all’ospedale ancora incapace di credere, tra le altre cose, che avessi tentato il suicidio proprio due settimane prima dell’apertura della nostra rassegna cinematografica alla Columbia. Non era una ragione sufficiente per vivere? No, insistetti in modo testardo. Tuttavia, mi rigettai immediatamente nei preparativi facendo telefonate di lavoro dal reparto psichiatrico, mentre Zill e Stoller correvano in lungo e in largo per la città distribuendo volantini (…) La rassegna fu un grande successo e venne riproposta per diversi anni. Susan Sontag, che all’epoca era una professoressa di religione alla Columbia e già un volto noto nella vita culturale di New York – soprattutto per noi cineasti –, diede la sua benedizione all’iniziativa partecipandovi periodicamente.

È solo a questo punto che la cristallina limpidezza del racconto autobiografico si infrange per permettere al tema centrale del saggio – l’attesa spasmodica per la prima del film di Antonioni – di guadagnare il centro del testo:

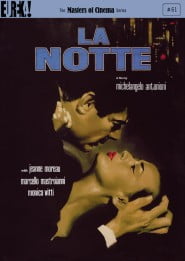

Stavamo tutti attendendo impazientemente il seguito de L’Avventura. La Notte riuniva un cast da sogno con Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni e Monica Vitti. Nel frattempo i cinema d’essay mantennero alta la tensione riproponendo alcuni film di Antonioni come Il Grido e Le Amiche che non potevano che accrescere la nostra ammirazione per il nostro “Michelangelo”. Da quando apparve la prima locandina annunciando l’uscita del film, mi calai in una tale atmosfera di attesa che il mio subconscio bruciò i tempi: sognai per diverse notti di fila alcune versioni preliminari de La Notte. E quando infine vidi il film fu una naturale estensione dei miei sogni. Molti di noi andarono alla prima aspettando in coda per i biglietti oltre un’ora. Io ero in compagnia di Carol Bergman, una ragazza di cui mi ero innamorato (e che avrei sposato l’anno dopo) e che portai con me, forse riducendo il pieno impatto del messaggio desolante di Antonioni. Era stupendo guardare un film di Antonioni attraverso le comode lenti dell’amore. Quando uno è felice può guardare alla tragedia e alla commedia con equidistanza. Preparato per adorare La Notte, l’adorai. Soprattutto il finale, con la macchina da presa che si allontana da Moreau e Mastroianni mentre si cercano disperatamente nell’erba lussureggiante alle prime luci dell’alba. Lasciammo il teatro con in testa l’ultimo frammento aforistico del maestro: “A volte la bellezza può condurre alla disperazione”. Fu Jim Stoller, come al solito, che segnalò i problemi del nuovo lavoro di Antonioni prima di chiunque altro di noi. Dopo ave espresso nella sua recensione alcune obiezioni a proposito del “ritmo sdolcinato” di certe sequenze, il “pesante e insistente” simbolismo e il “montaggio discontinuo” eccessivamente accademico (…) “usato per sviluppare una serie di espliciti significati uno-ad-uno alla Eisenstein”, Stroller proseguì sollevando una obiezione ancor più chiara. Secondo lui, Antonioni aveva truccato le carte rifiutando qualsiasi riferimento a un positivo modello di comportamento – un “obiettivo a cui aspirare”, pur se nel passato – e rifiutando qualsiasi vera relazione tra i personaggi. Ovviamente all’epoca fui in disaccordo con lui, trovando sentimentali le pretese di Stroller. A dirla tutta, la sua era slealtà! Cercai di dissuaderlo. Ma le parole “truccare le carte” continuarono a ronzarmi fastidiosamente in testa. Il mio personale disappunto nei confronti di Antonioni arrivò più tardi con Blow Up, sebbene ciò fu dovuto almeno in parte ad un fraintendimento: avevo innalzato il regista al livello di filosofo. Avevo seguito l’andazzo della stampa che strombazzava ogni sua frase come un solenne verità: “Erotismo, la malattia dell’Età: Antonioni”. Anche i suoi silenzi durante le interviste erano ripresi come evidenza di una profondità di pensiero. Era in parte il fardello di essere l’oracolo della modernità, che spinse Antonioni verso concettualizzazioni sempre più schematiche. Quando i suoi film successivi ostentarono segni di “tendenza”, di jet-set e di ingenuità hippy – nonostante l’aspetto visivo rimanesse stupefacente – io, come molti suoi fans, mi sentii tradito.

Se nel raccontare la propria depressione Lopate aveva reso partecipe il lettore di una caduta e di una risalita – esistenziali, prima che narrative – in questo lungo passaggio l’autore descrive un movimento speculare, ma di segno opposto: ovvero l’ascesa verso un picco di euforia (la visione del film La Notte) e di totale empatia nei confronti di Antonioni e la successiva (e inevitabile) discesa che sancisce il lento, ma graduale distacco tra Lopate e il regista italiano. Un distacco che non significa necessariamente “rifiuto”, ma che, in ogni caso, testimonia la definitiva acquisizione da parte di Lopate di un gusto estetico scevro da infatuazioni di maniera e dunque necessariamente più critico.

Se nel raccontare la propria depressione Lopate aveva reso partecipe il lettore di una caduta e di una risalita – esistenziali, prima che narrative – in questo lungo passaggio l’autore descrive un movimento speculare, ma di segno opposto: ovvero l’ascesa verso un picco di euforia (la visione del film La Notte) e di totale empatia nei confronti di Antonioni e la successiva (e inevitabile) discesa che sancisce il lento, ma graduale distacco tra Lopate e il regista italiano. Un distacco che non significa necessariamente “rifiuto”, ma che, in ogni caso, testimonia la definitiva acquisizione da parte di Lopate di un gusto estetico scevro da infatuazioni di maniera e dunque necessariamente più critico.

Il lungo saggio si conclude (ideologicamente, se si esclude un ultimo paragrafo) con una panoramica di insieme sugli anni ’60: lo stile e il ritmo della prosa di Lopate sono qui equiparabili ad una macchina da presa che, dopo diversi primi piani, inizia lentamente a ritirarsi in piano-medio e in piano-lungo prima della chiusura della sequenza. Ecco il passaggio finale:

L’euforia e il prestigio che circondarono i film nei primi anni ’60 pare, in retrospettiva, meritato. La Nouvelle Vague francese – Godard, Truffaut, Varda, Chabrol, Rivette, Resnais, Malle, Rohmer – hanno conquistato la scena americana tutti in una volta; Antonioni, Visconti, Rossellini, Fellini, Buñuel, Bergman, Welles, Minnelli, Satyajit Ray, Wajda, Losey, Torre Nilsson e il movimento brasiliano Cine Novo erano già pienamente attivi; il nuovo cinema americano underground di Brakhage, Mekas, Warhol, Anger etc. si trovava nella sua fase eroica; e la persistente attività di vecchi maestri come Renoir, Dreyer, Ford, Hawks, Lang, Hitchcock e Ozu forniva una sorta di legame storico benigno con l’età d’oro del cinema muto.

Con questo si conclude il tributo di Lopate ad Antonioni, un regista in grado di scatenare nel saggista americano molteplici contraddizioni estetiche e di gusto, personali e artistiche; contraddizioni che si dipanano su uno spettro critico ed emozionale che va dalla più cieca infatuazione, alla contrariata bocciatura. Ad ogni modo, il saggio qui presentato (per di più inserito all’inizio della raccolta) testimonia della gratitudine che Lopate ha sempre avuto verso la figura del regista italiano. Antonioni rappresentò il suo iniziamento al cinema (d’avanguardia, si intende). Antonioni fu il suo primo amore cinematografico. E il primo amore non si scorda mai.

Note

[1] Phillip Lopate, Anticipation Of La Notte: The “Heroic” Age Of Moviegoing, in Phillip Lopate, Totally, Tenderly, Tragically, op. cit., p. 3-26

[2] Phillip Lopate, Totally, Tenderly, Tragically, New York, Anchor Books, 1998, p. 3-26

Commenti

Non ci sono ancora commenti