2.1 La semiosfera di Jurij M. Lotman

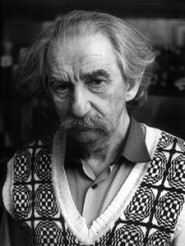

La chiarezza espositiva e la forza teorica delle formulazioni del caposcuola di Tartu, Jurij Michajlovič Lotman, ci consente di applicare il concetto di semiosfera in relazione al nostro oggetto di indagine: Philip K. Dick e la sua influenza nel sistema della cultura. In analogia con Vernadski e la sua nozione di biosfera, Lotman per semiosfera intende lo spazio semiotico in cui siamo inseriti, uno “spazio vitale” di segni che costituiscono un continuum semiotico all’infuori del quale non è possibile la semiosi. Prima di approfondire la questione della semiosfera occorre collegarsi all’orizzonte di analisi più vasto possibile – che secondo Lotman va ricercato nella semiotica della cultura, la “scienza della correlazione funzionale dei diversi sistemi segnici”.

La chiarezza espositiva e la forza teorica delle formulazioni del caposcuola di Tartu, Jurij Michajlovič Lotman, ci consente di applicare il concetto di semiosfera in relazione al nostro oggetto di indagine: Philip K. Dick e la sua influenza nel sistema della cultura. In analogia con Vernadski e la sua nozione di biosfera, Lotman per semiosfera intende lo spazio semiotico in cui siamo inseriti, uno “spazio vitale” di segni che costituiscono un continuum semiotico all’infuori del quale non è possibile la semiosi. Prima di approfondire la questione della semiosfera occorre collegarsi all’orizzonte di analisi più vasto possibile – che secondo Lotman va ricercato nella semiotica della cultura, la “scienza della correlazione funzionale dei diversi sistemi segnici”.

La concezione per cui il funzionamento della cultura non si attua entro un unico sistema semiotico, qualunque esso sia (e, ancor meno, all’interno di un livello di un sistema), comporta implicitamente che, per la descrizione della vita di un testo in un sistema di culture o per la descrizione del funzionamento interno delle strutture che lo costituiscono, non basti descrivere l’organizzazione immanente dei singoli livelli. Sorge il compito di studiare i rapporti tra le strutture dei diversi livelli. Tali rapporti reciproci possono manifestarsi tanto sotto forma di livelli intermedi, quanto come isomorfismo strutturale, osservabile talvolta a livelli diversi. È grazie alla comparsa di questo isomorfismo che possiamo passare da un livello ad un altro.

(Lotman, in Sedda 2006, p.141)

La semiosfera è un modello generale che può essere applicato sia al livello globale che su esempi locali. Il nostro caso rientra in questa seconda modalità, in quanto abbiamo identificato il nostro oggetto d’indagine circoscrivendolo all’opera di Philip K. Dick. Chiaramente tale spazio è anche restringibile a precisi ambiti, e questo ci autorizza a pensare all’opera di Dick come un tutto-di-significazione che costruisce al suo interno diversi livelli organizzati in maniera gerarchica che costituiscono di fatto una semiosfera, “locale e specifica, quel determinato spazio semiotico” originato dai testi dickiani. Abbiamo visto come all’interno dei testi dickiani siano da annoverare differenti tipologie testuali: la vita, i saggi, i racconti, i romanzi, le lettere e l’Esegesi. La semiosfera in questo caso risulta un utile strumento per analizzare non solo l’opera dickiana ma anche le successive trasformazioni intervenute sul tessuto narrativo che spostano la semiosi su altri territori, zone appunto, costituite da altri sistemi segnici.

Apriamo una parentesi per evidenziare l’uso che Lotman propone della semiosfera, come punto focale di una teoria delle culture mirante a creare un paragone strutturale (nel senso più pieno del termine) tra le differenti culture e così facendo incoraggiando il dialogo e il confronto tra i popoli e le nazioni, analizzando proprio le loro usanze (cfr. i saggi contenuti in Sedda 2006) e più in generale le loro pratiche discorsive.

Cercheremo di coniugare l’estrema versatilità del concetto di semiosfera con il progetto sociosemiotico di allargamento delle barre di grafite che separano il testo dal contesto. Tutto ciò sarà reso possibile grazie alla traduzione: motore principale della significazione secondo molti semiotici, e alla base (almeno da Jakobson in poi) delle pratiche di rienunciazione, rielaborazione, remake e rimodulazione, che sono alcune delle dinamiche più forti degli ultimi anni.

L’uso del costrutto teorico-formale della semiosfera da parte nostra per cercare di comprendere la fortuna delle metamorfosi dell’opera di Philip K Dick si deve proprio al fatto che non consideriamo gli scritti di Dick semplicemente come un vasto macrotesto, ma come un generatore di testi all’interno dei quali sono presenti delle soglie e delle zone soggette ad asimmetria strutturale. Queste caratteristiche ne fanno una semiosfera, ovvero un organismo semiotico che agisce sulla noosfera generando altri testi e fornendo ulteriori chiavi di lettura. L’estrema diversità nelle forme di approccio a questo nucleo semiotico costituito dall’opera di Dick è da una parte segnale delle dinamiche testuali sempre più marcatamente postmoderne, e quindi fondate sulla citazione-omaggio-frammento, dall’altra però conferma la vitalità del messaggio di un autore che con il passare degli anni non cade nel dimenticatoio ma viene costantemente riscoperto e sviscerato. La nozione di semiosfera ci permette dunque di approcciare in modo originale fenomeni che vengono ormai riconosciuti come pienamente interni alle evoluzioni dell’industria culturale, quali quelli della rielaborazione e del remake.

Nel corso di questo capitolo e soprattutto nella terza parte faremo attenzione alle forme di isomorfismo strutturale che si verificano tra le opere di PKD e alcuni importanti testi che abitano il nostro immaginario contemporaneo. La maggior parte dei testi presi in esame si rifanno più o meno esplicitamente al meta-genere fantascientifico e si identificano per una posizione di marginalità, o di confine (approfondiremo nel paragrafo seguente questo concetto).

Fondamentale è l’analisi del funzionamento di determinati sistemi segnici, in quanto le varie esperienze concrete si devono integrare all’interno della cultura umana, intesa come una gerarchia complessa di linguaggi. Il tutto orientato verso una teoria sintetica della cultura. Lotman ci ricorda che l’applicazione degli stessi metodi a sistemi segnici sostanzialmente diversi dà una base sicura per identificare l’isomorfismo strutturale tra sistemi differenti e rende possibile la costruzione di una tipologia semiotica. E sarà proprio l’attenzione ai livelli di isomorfismo strutturale (cfr. anche Jakobson) e alle relazioni tra i piani dell’espressione e del contenuto che interesserà i teorici della traduzione intersemiotica.

Nel primo capitolo abbiamo visto come l’opera di Dick si origina da zone caratterizzate da attriti e da allontanamenti, da zone di sovrapposizione e di coincidenza, di traduzione dei generi e innovazione. Una narrativa imperniata sullo scarto di genere e il continuo ribaltamento prospettico. Ma le analogie non terminano qui.

Da un punto di vista semiotico, la cultura può essere considerata come una gerarchia di sistemi semiotici particolari, come una somma di testi cui è collegato un insieme di funzioni, ovvero come un congegno che genera quei testi. Considerando una collettività come un individuo costruito in modo più complesso, la cultura può essere interpretata, in analogia con il meccanismo individuale della memoria, come un congegno collettivo per conservare ed elaborare informazione.

(ibidem, p.130)

Non sono soltanto i partecipanti alla comunicazione a costruire testi, ma sono anche i testi a conservare in sé memoria dei partecipanti alla comunicazione. […] Il testo può essere inteso come un programma condensato di tutta una cultura.

(ibidem, p.131)

Come si evince da queste riflessioni, Lotman pone l’analogia tra la funzione della memoria e l’articolazione dei testi in seno a una determinata cultura. Nel nostro caso possiamo sicuramente assumere che i testi di Philip K. Dick costituiscano il programma condensato della sua cultura, in quanto ne ripropone, rielaborandoli, molti discorsi.

Uno dei problemi fondamentali per lo studio della semiotica e della tipologia delle culture sta nel modo di impostare la questione dell’equivalenza delle strutture, dei testi, delle funzioni. Entro una stessa cultura viene in primo piano il problema dell’equivalenza dei testi. A partire da questo si costruisce la possibilità della traduzione entro una stessa tradizione. Al tempo stesso, dato che l’equivalenza non è identità, la traduzione da un sistema testuale in un altro comporta sempre un certo elemento di intraducibilità.

(ibidem, p.138)

In questi due passi di Lotman troviamo la posizione presa dalla semiotica della cultura, la sfida di considerare tutti i prodotti dell’attività culturale umana come facenti parte di un’unità imprescindibile, e non analizzabile se non nell’ottica globalizzante. Come in un glocal ante litteram, la semiotica delle culture pensa globalmente ma poi agisce (e cioè analizza) localmente, quel particolare fenomeno semiotico, quello scarto di genere, quella traduzione intersemiotica.

È solo grazie a Lotman se possiamo portare avanti questa analisi sull’immaginario di PKD in termini globali, osservando le intersezioni tra i flussi di testi e il determinarsi di particolari “concrezioni di senso” in prossimità di determinate zone. Lotman ci autorizza a considerare la questione da un punto di vista più ampio, magari poco formalizzabile, ma sicuramente molto efficace per guardare dall’alto le frizioni e gli amalgami tra le differenti correnti dell’immaginario. Per Lotman, ogni testo crea un suo spazio semiotico, mentre rimane al contempo un generatore di senso con una serie di inneschi/disinneschi di un universo di discorso dato. Quello di cui parliamo in questa tesi è infatti proprio l’estensione e la profondità con cui l’universo dickiano si è radicato in un determinato tipo di immaginario, marcatamente controculturale ed estremamente creativo.

È solo grazie a Lotman se possiamo portare avanti questa analisi sull’immaginario di PKD in termini globali, osservando le intersezioni tra i flussi di testi e il determinarsi di particolari “concrezioni di senso” in prossimità di determinate zone. Lotman ci autorizza a considerare la questione da un punto di vista più ampio, magari poco formalizzabile, ma sicuramente molto efficace per guardare dall’alto le frizioni e gli amalgami tra le differenti correnti dell’immaginario. Per Lotman, ogni testo crea un suo spazio semiotico, mentre rimane al contempo un generatore di senso con una serie di inneschi/disinneschi di un universo di discorso dato. Quello di cui parliamo in questa tesi è infatti proprio l’estensione e la profondità con cui l’universo dickiano si è radicato in un determinato tipo di immaginario, marcatamente controculturale ed estremamente creativo.

Il nostro intento in questo capitolo è dimostrare che le forme estetiche, come le strategie enunciative che ne stanno alla base, non sono eventi puntuali indipendenti e autonomi bensì caratterizzano l’avvio di una serie di reazioni a catena. Nel caso di Dick è il suo byt a crearne l’immagine di culto. La sua “aurea testuale” deriva in parte proprio da come ha vissuto e da come ha affrontato le molteplici avversità di una vita tutt’altro che in discesa.

Byt è il consueto decorso della vita nelle sue forme reali e pratiche; byt sono le cose che ci circondano, le nostre abitudini, il nostro comportamento di ogni giorno. Il byt ci circonda come l’aria e, come dell’aria, ce ne accorgiamo solo quando manca, o quando è inquinata. Si trova sempre nella sfera pratica, è il mondo delle cose prima di tutto.

(Jurij M. Lotman)

Un successivo punto di congiunzione tra le caratteristiche del costrutto teorico della semiosfera e l’oggetto della nostra analisi – la produzione dickiana – è dato dal carattere di estrema mobilità. Le sempre più frequenti e ormai istituzionalizzate pratiche di ri-scrittura all’interno del processo di creazione cinematografica, pongono l’attenzione sul carattere sistemico dell’immaginario e secondo un numero sempre crescente di studiosi il processo principale intorno al quale si costruisce la significazione è la traduzione. Situare in questo spazio d’attraversamento e di confine (in seguito vedremo che significato preciso attribuisce Lotman a questo termine) il cuore del processo semiotico – l’emergere della significazione – fa di Lotman il nostro teorico di riferimento e della semiotica delle culture il nostro orizzonte semiotico all’interno del quale inquadrare il problema della traduzione intersemiotica, che affronteremo nel corso di questo capitolo.

Lo stesso Lotman prefigura alcune linee di analisi che seguano le indicazioni della semiotica della cultura,

Descrizione del luogo dell’uno o dell’altro sistema semiotico nel complesso generale dei sistemi. Ci si potrebbe benissimo immaginare ricerche del tipo: “Il posto della musica come sistema semiotico nel sistema generale della cultura”

Descrizione dell’influenza dell’uno o dell’altro particolare sistema semiotico sugli altri.

Studio della difformità nell’organizzazione interna della cultura. L’esistenza della cultura in quanto organismo unitario sembra sottintendere la presenza di una diversificazione strutturale interna. Il fenomeno del plurilinguismo interno alla cultura e le cause della sua necessità.

(cit. in Sedda 2006, p.104)

La nostra ricerca passa per le tre zone di prensione semiotica, infatti parafrasando Lotman potremmo titolare la nostra ricerca come “il posto di Philip K. Dick come sistema semiotico nel sistema generale della cultura”. Detto altrimenti, la descrizione dell’influenza dell’immaginario di PKD nei vari sistemi semiotici, che ci porta inevitabilmente a rilevare un grado di “difformità dell’organizzazione interna”: ovvero il dato che non tutti i testi di una cultura hanno lo stesso livello di importanza. Cogliere questa gerarchia e situare i testi in uno spazio (semiosfera) significa comprendere il loro vero valore.

La principale conseguenza dell’adottare il concetto di semiosfera è la constatazione della duplice valenza dell’opera dickiana: da una parte “condensato” dell’atmosfera storica del suo tempo, dall’altra generatore di informazione per una vasta e sempre crescente schiera di creativi. L’opera di PKD, inserendo al suo interno molte delle tensioni della società che l’ha generata, riveste il ruolo di memoria culturale, “programma condensato di tutta una cultura” appunto. Merito anche di uno stile o dispositivo transrealista, la scrittura dickiana non evita le asperità della vita quotidiana, ma le approfondisce e le amplifica, in un meccanismo di scavo psicologico dei suoi personaggi non lontano dal progetto freudiano, di cui Dick è appassionato sostenitore. Dick scrive tenendo ben presente la sua situazione personale e come conferma anche Pagetti,

Le annotazioni che in varie occasioni Dick dedicò ai suoi racconti sottolineano del resto l’esistenza di un livello autobiografico che è un’altra importante caratteristica di questo scrittore, che non rifiuta i riferimenti al proprio universo privato, ma, anzi, coglie nelle proprie ossessioni una sorta di potente sorgente narrativa, destinata a tradursi nella scrittura alienante, straniata, della fantascienza e del fantastico. Nello stesso tempo, Dick proietta il suo inquieto mondo interiore nel sociale, nella sfera delle preoccupazioni pubbliche, interpretando in modo acuto le tensioni dell’America, soprattutto negli anni ’50 avvolta nel clima della Guerra Fredda, e dunque impaurita e claustrofobica […]

(Benvenuti nel multischermo di Philip K. Dick, p. 11)

Rimanendo in tema ecco un’altra analisi decisiva:

Un testo estrapolato dal contesto […] è depositario di informazioni costanti. È sempre uguale a se stesso, e non è in grado di generare nuovi flussi di informazione. Il testo nel contesto è un meccanismo in funzione che ricrea continuamente se stesso cambiando fisionomia e che genera nuove informazioni.

(Jurij M. Lotman)

Dick non si estrania mai dal suo ambiente (anche geograficamente, non si muove mai dalla California e quando lo fa va incontro a esiti disastrosi, come in Canada) e seppur azionando una potente pratica di displacement e localizzazione/spostamento) fisico e percettivo nei suoi romanzi, non perde mai occasione di mettere l’accento su problematiche estremamente reali e legate alla sua esperienza personale, un’operazione quasi inevitabile, come conferma anche Jurij Lotman ne La Semiosfera,

Come un volto, che si riflette in uno specchio, si riflette anche in qualunque suo frammento, che appare così una parte dello specchio e nello stesso tempo simile ad esso, nel meccanismo semiotico il singolo testo è per certi aspetti isomorfo al mondo testuale. Esiste infatti un evidente parallelismo fra la coscienza individuale, il testo e la cultura nel suo insieme.

(Lotman 1985, p. 66)

In questo modo Lotman riesce, grazie anche alla metafora organicistica con la biosfera di Vernadsky, a forgiare uno strumento che si presta a parlare della società, dei linguaggi e anche dei costumi sociali[1]. Il comportamento diventa un testo formato da differenti livelli e strati storici e sociali, come nel saggio sul decabrismo contenuto in Sedda 2006.

2.1.1 Il confine. Ibridazione ed Evoluzione

Il motivo per il quale ci concentriamo sui testi più underground e meno mainstream del panorama traduttivo dickiano è perchè questa tipologia di testi ci consente di lavorare sulla “periferia”, concetto importante presente anche in molte analisi sociologiche e antropologiche. La periferia in questo caso – cioè nell’ottica lotmaniana, costituisce la zona intermedia tra la semiosfera e l’extrasemiotico, ovvero lo spazio sconosciuto, in quanto non ancora semioticamente organizzato. Lotman aggiunge che è proprio da questa porzione di spazio che si originano le dinamiche più innovative, capaci di contrastare la staticità di un centro regolatore, valorizzando il confine come luogo di frontiera e la periferia come spazio reale, geografico e geopolitico, che rimette la cultura in movimento. Come precisa Sedda nella sua preziosa introduzione, “la semiosfera di Lotman non è fatta di spazi circoscritti ma di flussi di testi che ne sono le correnti, generando dialoghi, intersezioni, ondate, effetti a valanga, esplosioni”.

Il motivo per il quale ci concentriamo sui testi più underground e meno mainstream del panorama traduttivo dickiano è perchè questa tipologia di testi ci consente di lavorare sulla “periferia”, concetto importante presente anche in molte analisi sociologiche e antropologiche. La periferia in questo caso – cioè nell’ottica lotmaniana, costituisce la zona intermedia tra la semiosfera e l’extrasemiotico, ovvero lo spazio sconosciuto, in quanto non ancora semioticamente organizzato. Lotman aggiunge che è proprio da questa porzione di spazio che si originano le dinamiche più innovative, capaci di contrastare la staticità di un centro regolatore, valorizzando il confine come luogo di frontiera e la periferia come spazio reale, geografico e geopolitico, che rimette la cultura in movimento. Come precisa Sedda nella sua preziosa introduzione, “la semiosfera di Lotman non è fatta di spazi circoscritti ma di flussi di testi che ne sono le correnti, generando dialoghi, intersezioni, ondate, effetti a valanga, esplosioni”.

Poiché c’è confine dovunque ci sia il tentativo, o la necessità, di una traduzione.

(Franciscu Sedda, nell’introduzione a Tesi per una semiotica delle culture)

Lotman immagina la società come una complessa interazione di meccanismi regolatori e zone di disordine ancora non organizzato. La porzione di spazio che rientra nella semiosi, in altre parole che si lascia semiotizzare, entra a far parte del centro nella misura in cui si lega ai metalinguaggi descrittivi e prescrittivi che vigono nelle zone centrali della semiosfera.

Un’altra considerazione che va fatta a proposito del confine, è che ogni epoca (e la sua relativa organizzazione strutturale) definisce la grandezza del confine, vale a dire la quantità di filtri posti in traduzione, nonché la sua densità e quindi l’atteggiamento di apertura o chiusura rispetto a ciò che ne rimane fuori. Se il materiale extrasemiotico (quello che non acquisisce significato all’interno della semiotica utilizzata nella semiosfera) incontra molta resistenza nel passaggio del confine al punto da risultare invalicabile, diremo che i linguaggi sono incommensurabili tra di loro. Ogni livello storico sposta il confine del dicibile (e del significabile) in avanti o in indietro secondo le sue regole interne e dell’elasticità della sua struttura, e quindi diventa comprensibile il discorso di Fabbri sullo ‘sblocco’ di determinati livelli di traduzione e nuovi modelli grazie all’evoluzione generale di tutti i sistemi simbolici[2]. Detto altrimenti il cambiare delle culture trasforma le possibilità del linguaggio, potenziandone i livelli espressivi o narcotizzandone le possibili attualizzazioni.

Per studiare il funzionamento di un sistema di segni come quello dickiano, caratterizzato dalla velocità sempre maggiore con cui è rimodellato e rilanciato nel panorama semiotico contemporaneo, c’è bisogno di strumenti d’analisi (e di un orizzonte teorico) abbastanza fluidi da prevedere il verificarsi di spostamenti e mutazioni.

Lotman ci consente di «mappare» l’immaginario dickiano, di stabilirne l’estensione nello spazio della comunicazione intergrata postmoderna, e di seguirne gli spostamenti in altre zone (o insiemi o sistemi segnici) verificandone anche le procedure di traduzione, e quindi la tipologia di filtri traduttivi posti a confine di quei determinati insiemi.

2.2 Quando il testo cambia pelle. La traduzione intersemiotica

Prima di introdurre le diverse teorie sul concetto di traduzione intersemiotica ricordiamo alcune posizioni teoriche fondamentali, come quella di Lotman, per il quale la traduzione è il meccanismo principale che rende possibili gli spostamenti tra i diversi linguaggi coinvolti, intesi come sistemi aperti dotati di filtri traduttivi. Eco ne richiama alla memoria un’altra, altrettanto fondamentale:

(Peirce) afferma che il significato (meaning), nella sua accezione primaria, è una “traduzione di un segno in un altro sistema di segni”.

(Eco 2003, p. 227)

Non bisogna dimenticare l’importanza che il meccanismo di traduzione riveste per Greimas che in Del Senso afferma che la significazione è la trasposizione da un piano del linguaggio a un altro e che il senso è dato dalla possibilità stessa della transcodifica.

Avvicinandoci al nucleo teorico della nostra tesi – che è sapere in quali condizioni la traduzione intersemiotica avviene e in che modo – affrontiamo ora le prime definizioni date in ambito semiotico al fenomeno della traduzione intersemiotica. Sebbene già in Hjelmslev (1943) si trovi una prima definizione di traduzione intersemiotica nei termini di una riproposta, in una o più semiotiche con diverse materie e sostanze dell’ espressione, di una forma del contenuto intersoggettivamente riconosciuta come legata, a uno o a più livelli di pertinenza, alla forma del contenuto di un livello di partenza, è con la celebre tripartizione formulata da Jakobson nel 1959 che si origina un vero e proprio dibattito intorno a questi concetti:

- endolinguistica riformulazione

- traduzione interlinguistica traduzione in senso proprio

- intersemiotica trasmutazione

Come si può osservare la prima traduzione – quella «endolinguistica», consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua; la traduzione «interlinguistica» consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di un’altra lingua, mentre la traduzione «intersemiotica» consiste nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di segni non linguistici.

Queste tre tipologie traduttive secondo Jakobson possono rendere conto di tutte le trasformazioni linguistiche che avvengano tra un testo di partenza (terminus ab quo) e un testo di arrivo (terminus ad quem). Vedremo nel corso del paragrafo che non sarà proprio così in quanto altri studiosi proporranno ulteriori distinzioni.

Queste tre tipologie traduttive secondo Jakobson possono rendere conto di tutte le trasformazioni linguistiche che avvengano tra un testo di partenza (terminus ab quo) e un testo di arrivo (terminus ad quem). Vedremo nel corso del paragrafo che non sarà proprio così in quanto altri studiosi proporranno ulteriori distinzioni.

Eco riapre il dibattito puntualizzando che i tre tipi traduttivi identificati da Jakobson fanno in realtà parte della specie dell’interpretazione, riferendosi anche a Peirce. Forte della sua esperienza personale d’autore tradotto (basti citare Il nome della rosa, che vanta ben trentadue traduzioni) e traduttore, Eco pone la questione nei termini d’interpretazione, in quanto secondo il teorico la traduzione è “una specie del genere interpretazione”, il suo universo più vasto; motivo per il quale formula un’altra classificazione, che per così dire,’esplode’ la tripartizione di Jakobson:

1.Interpretazione per trascrizione

2.Interpretazione intrasistemica

2.1 Intrasemiotica, all’interno di altri sistemi semiotici

2.2 Intralinguistica, all’interno della stessa lingua naturale

2.3 Esecuzione

3. Interpretazione intersistemica

3.1 Con sensibili variazioni nella sostanza

3.1.1 Interpretazione intersemiotica

3.1.2 Interpretazione interlinguistica, o traduzione tra lingue naturali

3.1.3 Rifacimento

3.2 Con mutazione di materia

3.2.1 Paranonimia

3.2.2 Adattamento o trasmutazione

Eco compila nel suo Dire quasi la stessa cosa una sorta di manuale per la traduzione, principalmente interlinguistica, e invita al riconoscimento e all’osservanza di alcune norme e tipologie traduttive che l’autore, forte della sua esperienza di traduzione ha adoperato o visto adoperare negli anni.

Tradurre significa sempre “limare via” alcune delle conseguenze che il termine originale implicava. In questo senso, traducendo, non si dice mai la stessa cosa.

(Umberto Eco)

Il nostro oggetto d’analisi rientra nell’ultima parte della terza tipologia evidenziata da Eco, in altre parole l’interpretazione intersistemica con mutazione di materia, specificatamente nei due casi dell’adattamento e trasmutazione, che si distinguono proprio per il diverso atteggiamento critico loro presupposto (nel primo caso abbiamo un approccio critico esplicito, nel secondo il tentativo di una sua implicitazione).

Nergaard riguardo alla nozione di adattamento o trasmutazione di Eco sostiene che

L’adattamento costituisce sempre una presa di posizione critica – anche se incosciente, anche se dovuta a imperizia piuttosto che a una scelta interpretativa consapevole. Naturalmente anche una traduzione propriamente detta implica, con una interpretazione, una posizione critica […] Ma nella traduzione l’atteggiamento critico del traduttore è appunto implicito, tende a non mostrarsi, mentre nell’adattamento diventa preponderante, e costituisce il succo stesso dell’operazione di trasmutazione.

(p. 290 Versus)

Per Nergaard non è possibile distinguere la “traduzione” dall’adattamento in base al grado di coinvolgimento del traduttore che chiaramente tende a non mostrarsi, ma non per questo è implicito, basti pensare alle note o alle precisazioni sulle scelte interpretative. Con un uso particolarmente marcato della nozione di traduzione la studiosa arriva a sostenere che non si può stabilire una netta differenziazione tra testo tradotto e testo non tradotto, in quanto anche il testo originale per essere pienamente realizzato dev’essere sottoposto ad un processo di critica, e quindi di traduzione (nei termini di un rinnovamento e/o esplicitazione del senso).

Dusi sulla scorta dell’intentio operis di Eco nel valutare se la traduzione mantiene gli stessi effetti rifiuta l’ambiguità di concetti come equivalenza e similarità di significato, preferendo i concetti di equivalenza funzionale o di skopos theory: una traduzione deve “produrre lo stesso effetto a cui mirava l’originale”. Si parla di “uguaglianza del valore di scambio”, che diventa in questo modo un’unità negoziale. Anche per Eco infatti, la questione dell’interpretazione (costante e necessaria), va considerata anche nei termini di una negoziazione delle perdite, aggiunte o modifiche sul testo (e le intenzioni) originali. “Si negozia il significato che la traduzione deve esprimere perché si negozia sempre, nella vita quotidiana, il significato che dobbiamo attribuire alle espressioni che usiamo”.

Il numero monografico di Versus curato da Nergaard e Dusi raccoglie i contributi di molti studiosi sul problema della traduzione intersemiotica, fissando alcuni punti fermi dell’esperienza traduttiva, certe caratteristiche che emergono come strutturalmente legate all’esperienza di traduzione.

Si può quindi correttamente pensare alla traduzione intersemiotica come una forma d’azione complessa, un evento transculturale, dinamico e funzionale secondo le elaborazioni teoriche di Lotman e un processo in tensione tra esigenza di fedeltà al testo di partenza e necessità di trasformazione per la cultura e il linguaggio di arrivo.

Marrone per aprire il discorso in una prospettiva sociosemiotica propone una nuova partizione molto interessante in quanto prende in considerazione altri fattori,

- A) TRADUZIONE INTERSEMIOTICA (TRASPOSIZIONE)

- B) TRADUZIONE INTRA-SEMIOTICA

B1) traduzione propriamente detta

B2) riformulazione - C) TRADUZIONE DISCORSIVA

C1) intradiscorsiva (TRASFERIMENTO)

C2) inter-discorsiva (CONTAMINAZIONE)

Come si può notare Marrone mantiene la classificazione in tre termini ma opera alcune importanti modifiche: innanzitutto mette in prima posizione la traduzione intersemiotica (l’ultimo caso in Jakobson), in seguito riconduce i primi due casi della tripartizione (riformulazione e traduzione propriamente detta) in una seconda tipologia, quella della traduzione intra-semiotica; infine sulla scorta delle riflessioni di Fabbri e in un’ottica pienamente sociosemiotica introduce la questione della traduzione discorsiva, distinguendo in “trasferimento” (quando è intradiscorsiva) e “contaminazione” quando avviene tra discorsi differenti. Per la problematica dei discorsi e la loro traducibilità bisogna rifarsi alle riflessioni di Fabbri in Elogio di Babele (cfr. L’intraducibilità da una fede all’altra).

Per uno studioso proveniente dalla semiotica dell’arte come Calabrese invece, risulta più interessante osservare le “strutture locali di equivalenza stilistica” attraverso le quali avviene il trasferimento-trasformazione da un testo di origine a uno di arrivo. Una maniera di affermare che non è possibile trarre norme generali senza localizzare l’analisi su un preciso oggetto d’indagine, riflessione che condividiamo senza riserve.

Il ventaglio teorico aperto dal problema della traduzione tra diverse semiotiche è amplissimo, come emerge dallo studio condotto da Nicola Dusi nel fondamentale Il cinema come traduzione, nel quale si ricostruisce con rigore teorico e filologico le differenti concezioni riguardanti la nozione di traduzione e i suoi processi. Con tutte le terminologie del caso Nicola Dusi ritiene che

Al di là delle questioni terminologiche, e del problema teorico se si tratti di procedimenti specificatamente traduttivi o fondamentalmente interpretativi, quando si analizza una trasposizione o un remake, ci si trova spesso di fronte a scelte testuali che valorizzano in modo graduale procedure potenziali, virtuali o realizzate di similarità. Strategie che scelgono solo alcuni livelli di pertinenza nella relazione traduttiva tra due (o più) testi. Questo è indagabile se accettiamo che le differenze tra sostanze e materie dell’espressione si possano superare attraverso delle nozioni flessibili di equivalenza e di traducibilità, ripartendo dalle forme condivisibili a livello del piano del contenuto e dell’espressione, e lavorando in primo luogo sul livello figurale dei linguaggi. […] Tradurre l’enunciazione non significa infatti cercare semplicemente delle modalità di trasposizione degli « stessi » punti di vista sul racconto, attraverso focalizzazioni, ocularizzazioni, o quant’altro. Vuol dire invece pensare a una relazione globale, che passi dalle dinamiche espressive ai processi enunciativi ed enunciazionali, informando tutti i livelli del testo. In questo senso, parleremo di strategie testuali di traduzione che può scegliere la fedeltà nei confronti del testo di partenza, trovando vari modi e livelli di equivalenza. Una trasposizione cinematografica, allora, può proporre all’interno di una coerente strategia testuale delle zone di massima equivalenza espressiva col testo di partenza, e in queste sequenze realizzare efficacemente una traduzione intersemiotica.

È nella strategia enunciativa globale che si può cogliere il fare interpretativo alla base del testo di arrivo. Il lavoro interpretativo […] si estende e si espande nei diversi livelli di ogni testo.

(Dusi 2003, p. 284)

e così facendo scrive una delle pagine più acute sul tema della traduzione intersemiotica, condensando in poche righe diverse indicazioni che confluiscono nel valutare la gradualità di ogni trasposizione, derivata – come osserva giustamente Dusi – da precise scelte in ambito enunciativo da ricercare in primo luogo al livello plastico dei testi di arrivo.

Dusi in ogni caso, come Marrone, preferisce il termine trasposizione, che accentua l’aspetto traduttivo della relazione tra due sistemi diversi di significazione. Non bisogna dimenticare infatti che

L’insieme delle relazioni traduttive va visto come un processo, con fasi incoative (inizio), fasi terminative e zone non perfettamente determinate. Traduzioni parziali o locali, sovrapposizioni e risonanze, e traduzioni che rinviano esplicitamente al testo fonte o che invece occultano la loro relazione, ponendosi come totalmente alternativi a quello di partenza.

(ibidem)

Parlando di trasposizione, ci ricorda Dusi, “si deve porre l’attenzione non sull’esattezza della traduzione, ma della sua adeguatezza, del tentativo di riprodurre in generale il grado di densità di legami semantici nel testo”.

2.3 Tra letteratura e cinema. Guida alle trasposizioni dickiane.

Per la totalità dei testi di cui ci occuperemo in questo paragrafo si può parlare, a livello generale, di transduzione nei termini di Hjelmslev, in quanto tutti ripropongono – partendo da sostanze espressive differenti – forme del contenuto intersoggettivamente riconosciute come legate ai testi di partenza, e di ipertesti, nei termini della narratologia di Genette, ovvero di testi che grazie alla trasposizione, si situano ad un secondo livello rispetto ai testi di riferimento. L’ipertesto di cui parliamo quindi va inteso non come link mediante cui accedere ad un altro testo, bensì come il nome da assegnare al testi di arrivo che “derivano” da un testo di partenza.

Cercheremo di individuare il grado di equivalenza ricercato dai testi “traducenti”, ovvero di verificare la riproposta all’interno di questi testi di effetti di senso analoghi al testo di partenza e quindi di comprendere quale universo semiotico venga privilegiato. I parametri saranno la presenza di modi soggettivanti (diretti verso il destinatario di arrivo) o modi oggettivanti (diretti verso il destinatario di partenza) e il grado di coincidenza o distanza dal testo di arrivo mediante il tentativo di attualizzare e valorizzare determinati temi e valori (le isotopie tematiche) e la realizzare particolari figure e configurazioni (le isotopie figurative).

Anche illustri studiosi di provenienza letteraria risultano interessati alle incursioni mediatiche di Dick, (Pagetti, Frasca, Fitting) ed esprimono le loro riserve riguardo la fenomenologia dickiana,

In effetti, Dick tende a diventare una presenza pervasiva nel cinema di questi ultimi anni, tanto che riesce difficile, in molti casi, capire se ci troviamo di fronte a un vero e proprio saccheggio dei testi dello scrittore, ‘citazione’, o se invece ci imbattiamo semplicemente in temi o allusioni comuni a una certa cultura dell’immaginario scientifico che ha visto in Dick uno dei suoi interpreti più inquietanti.

(Benvenuti nel multischermo di Philip K. Dick, p. 17)

Riguardo lo statuto dei racconti di fantascienza di PKD, Pagetti nella sua introduzione al volume edito da Fanucci in seguito all’uscita di Minority Report, precisa

Nel caso di Dick, comunque, la velocità e l’imprevedibilità dei passaggi narrativi rinvia alla rapida successione delle immagini di un film, al gioco delle forme luminose che guizzano e si dissolvono sullo schermo, al carattere realistico e nello stesso tempo esplicitamente illusionistico della materia cinematografica.

(ibidem)

Il dibattito è più che mai aperto se coinvolgiamo anche i procedimenti sinestesici che avvengono nei livelli figurativi e plastici, e che vengono innescati dalla complessa interazione di cromatismi, contrasti eidetici e gradi di oscurità e luminosità (dai quali si originano importanti effetti di senso come lo sfocato[4]), nonché il parallelismo tra le sintassi figurative che possono dar luogo a fenomeni di isomorfismo strutturale (Hjelmslev), anche se locale.

Trasposizioni dickiane (fino al 2006)

Blade Runner (Ridley Scott,1982 USA) dal romanzo Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968)

Nel caso di Blade Runner ci ritornano in mente le parole di Fabbri “in traduzione molto si perde e molto si trova”. Ciò che si perde dal romanzo al film sono i temi cari a Dick della religione come culto messianico capace di riunire gli uomini tramite la condivisione del dolore, una sorta di orizzonte patemico comune a tutti, uno stato di timìa indotto da una macchina, la scatola empatica (empathy box); l’altra tematica che scompare totalmente nel passaggio (tranne una leggerissima marca enunciativa, quasi una reminiscenza) è il discorso sugli animali come bene di lusso e oggetto di status symbol, oggetto di valore che informa i programmi narrativi del protagonista e di tutti gli abitanti della società in disgregazione ma che pone sopra a tutto la sopravvivenza degli animali. Quello che risulta presente in posizione dominante è invece il discorso sui limiti dell’umanità e sulle responsabilità che questo comporta nei confronti delle altre forme di vita. Ancora una volta un discorso sul confine tra umano e macchinico, organico e artificiale, e sull’impossibilità di tracciare una linea di demarcazione netta e definitiva.

Questo discorso attraversa tutto il film e conduce fino all’ultimo estremo e splendido gesto d’umanità da parte del replicante Roy Batty, che salva la vita al suo cacciatore Deckard, poiché ha capito il valore di una vita, anche se meschina.

Come per altri “colossi” dell’immaginario (un esempio su tutti: Apocalypse Now) anche Blade Runner è entrato nella storia del cinema per le sue disavventure sul set, per il perfezionismo maniacale del regista e per i tremendi disavanzi economici.

Riguardo al rapporto polemico-contrattuale tra le strategie enunciative dei due testi, questo passaggio risulta illuminante,

Dick e Scott ebbero finalmente il loro primo vero confronto su Blade Runner. «Fu una discussione molto schietta,» disse Dick «non era la solita formalità, piena di complimenti reciproci preconfezionati. Espressi alcuni concetti che mi sarebbe piaciuto ritrovare nel film, e Ridley disse che non sarebbero stati inseriti» […] «Ma era molto amichevole e onesto, e in tutto quello che diceva dimostrava una mentalità molto aperta. Anche se eravamo palesemente in disaccordo su molti punti la conversazione mantenne sempre un tono cordiale».

(Sammon 2002, p. 252)

Anche se il tono contrattuale è “cordiale”, non lo è il contrasto tra i valori installati nel testo, in quanto quello che si è modificato è proprio il punto di vista su quei valori interno al testo e quindi lo scopo stesso della traduzione. Il disaccordo principale verte sulla qualità superomistica affidata da Scott ai replicanti, che non trova una corrispondenza nella visione crudele e senza cuore degli androidi dickiani, considerati dall’autore “meno che umani”.

Dopo ripetuti episodi di malcontento da entrambe le parti, e nel pieno della campagna promozionale per il lancio del film, Philip K. Dick viene invitato da Scott per un’anteprima di venti minuti con gli effetti speciali completati. In questa occasione l’ospite d’onore viene trattato con tutti i riguardi e fatto accomodare nella sala interna della Entertainment Effect Group di Douglas Trumbull a Marina Del Rey. Un Dick silenzioso osserva per ben due volte le immagini proiettate in 70 mm sullo schermo gigante e con un sistema audio che fa tremare il pavimento. Tutti i dissapori che hanno caratterizzato il rapporto tra l’autore di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? e la produzione del film di Scott, si smorzano di colpo e un incredulo Dick afferma,

Come è possibile? Come può essere? Non sono le stesse immagini, ma corrispondono all’ambientazione e al tono di quello che io vedevo nella mia mente mentre scrivevo il libro! L’ambientazione è identica a come la immaginavo io! Come avete fatto? Come facevate a sapere a che cosa pensavo e quali erano i miei sentimenti?

(Philip Dick a proposito del filmato promozionale)

Cos’è successo nel frattempo? Cosa ha colpito Dick a tal punto da fargli pronunciare questa dichiarazione d’adesione al suo universo di valori?

Un insieme complesso di fattori. Sicuramente si può dire – come lo stesso Dick fa – che le immagini di Blade Runner sono qualcosa che non è mai stata fatta prima. Un nuovo tipo d’immaginario, creato con l’ausilio di un visionario ultraperfezionista come Ridley Scott, un ideatore di immagini futuristiche del calibro di Syd Mead, un compositore di atmosfere retrofuturistiche come Vangelis, una sceneggiatura scritta a quattro mani (Hampton Fancher e David Peoples) che subiva modifiche in progress, un creatore di effetti speciali come Douglas Trumbull, oltre a un cast che fornì una prova sopra le righe (da Harrison Ford a Sean Young, da Edward James Olmos a Rutger Hauer, che concepisce autonomamente le stupende battute finali del film). Un lavoro di squadra che non senza attriti porta avanti una delle operazioni che sarebbero entrate di diritto nell’enciclopedia visuale dei film fantascientifici a venire. Come definire Blade Runner? Un future noir potrebbe avvicinarsi allo spirito che l’enunciazione – per una volta personalissima[5] – di Scott ha voluto donare al film, unito a una certa ispirazione fumettistica, come afferma lo stesso regista:

P.: […] mi ricordo anche che tu stesso mi hai detto che stavate cercando di ricreare una versione vivente di Heavy Metal, che è un libro a fumetti, in pratica. E Blade Runner assomiglia ai fumetti.

R.: Penso di sì. Ho fatto un film che sembra proprio un fumetto, dobbiamo ricordarcelo. Ma la gente interpreta spesso in maniera errata questo aspetto della produzione. Non conoscono i complessi problemi che si presentano nella realizzazione di una striscia a fumetti e nel suo adattamento per lo schermo. È un procedimento difficile, perché i fumetti sono un mondo a due dimensioni. Quello che si vede è una linea qua, una linea là, qualche sfondo terrificante e una disposizione che suggerisca una certa dinamica, e la nostra mente elabora da sola tutte le altre informazioni, Ma per trasformare un fumetto in un film ci vuole una grandissima disciplina e bisogna pianificare le cose in anticipo. Ecco uno dei motivi per cui io non tocco nemmeno una scenografia per un film ambientato nel futuro fino a quando non ho ben fissata la sua forma definitiva nella sceneggiatura. Questo perché qualunque cosa deriva dalla sceneggiatura, compresi tutti gli aspetti visivi del film. E questo approccio a sua volta crea la concreta ambientazione nel futuro. Perciò, se faccio un film di fantascienza, in qualche modo non bisogna cambiare le carte in tavola, se rendo l’idea. La fantascienza è un’opportunità meravigliosa, perché se si imposta bene il lavoro, tutto va a meraviglia. Ma prima è meglio scrivere il libro delle regole del mondo che si vuole creare. E soltanto dopo metterlo in pratica.

(Sammon 2002, p. 332)

L’ipertesto di Scott crea di fatto un mondo nuovo, dove le edicole sono abbigliate con vere riviste del futuro e la lingua (con cui parla Gaff) è il «cityspeak», sorta di esperanto metropolitano che unisce cinese, ungherese, inglese, spagnolo e altri idiomi minori.

Ridleyville poi unisce particolari architettonici di New York, Hong Kong, il quartiere di Ginza a Tokyo, Piccadilly Circus di Londra e il centro di Milano. Luci al neon e una pioggia acida incessante frutto di una “industrializzazione incontrollabile e del peggior effetto serra immaginabile” sono le caratteristiche dominanti del set di Ridleyville.

Anche prendendo a piene mani dal passato e dal futuro (con l’aiuto di Mead e Dick) Blade Runner risulta pienamente incastonato nel periodo d’oro del cyberpunk, quello iniziale. Come coglie Bruce Sterling nella prefazione a Mirrorshades:

Il cyberpunk è noto per l’efficace uso dei dettagli, l’accurata complessità strutturale e la volontà di operare delle estrapolazioni dalla vita quotidiana, Si serve di una prosa ‘densa’: rapidi, vertiginosi inserimenti di informazione romanzata, una eccedenza sensoriale che sommerge il lettore e che ha il suo equivalente nel ‘muro di suono’ che caratterizza la musica hard-rock.

Questo per quanto riguarda la qualità plastica legata alla trasformazione tra testi visivi estremamente complessi come Heavy Metal, edizione americana del celeberrimo e imitatissimo Metal Hurlant francese (la cui grafica assolutamente rivoluzionaria è da ricercare nella direzione creativa dei quattro Humanoides Associés di Moebius e compagni).

Per quanto riguarda il tono i referenti di Blade Runner si possono trovare nel noir di stampo classico, il Philip Marlowe di Raymond Chandler o ancora la Rita Hayworth di Gilda che sono stati di ispirazione per la caratterizzazione dei personaggi principali (Deckard e Rachael). Un’ulteriore precisazione va fatta riguardo il tipo di immaginario che l’ipertesto ha creato e contribuito a diffondere. La tecnologia, prima di Blade Runner non era mai stata così ‘sporca’ e consunta; fino ad allora il cliché dei replicanti, come del futuro era ancorato alle immagini di 2001 Odissea nello spazio e alla plancia piena di luci colorate di Star Trek. Blade Runner ha capovolto questa concezione della tecnologia, portandola al livello della strada, con una pioggia che batte incessantemente come se ci si trovasse in una tavola di Will Eisner.

Come si può vedere, la contaminazione (elemento strutturale del cyberpunk e anche di molta SF tout court) raggiunge livelli estremi in un film dove sono in azione molti discorsi (narrativi e visuali) che provengono da epoche e da competenze molto diverse tra loro.

L’atmosfera generale in ogni modo è quella paranoica di Philip K. Dick, che assume la valenza metaforica di un gigantesco occhio:

P.: Parliamo ora di un interessante motivo visuale presente in tutto il film. All’inizio è quel grande occhio che incombe sulla città, il primo iride blu la cui immagine è inframezzata con l’ampio paesaggio industriale. Quest’occhio aveva un valore simbolico o soltanto letterale?

R.: Penso che, intuitivamente, fosse molto vicino al concetto fondamentale in 1984 di Orwell. Vale a dire che il mondo è attualmente un posto sotto controllo. È come l’occhio del grande fratello.

[…] P.: L’inserimento del gigantesco bulbo oculare proprio di fronte a noi provocava delle sensazioni di vera paranoia, secondo me. Perché invece di essere il pubblico a guardare il film, è il film che guarda il pubblico…

R.: Hai centrato il problema. Blade Runner, in un certo senso, è un film sulla paranoia. E questo occhio sottolinea i drammi interiori di Deckard, che prima della fine del film comincia a sospettare di essere lui stesso un replicante.

A ben osservare c’è un preciso «motivo ricorrente dell’occhio»: l’occhio iniziale, la macchina per il test Voigt-Kampff che esamina gli occhi, Chew e il laboratorio di occhi, Batty che manipola gli occhi, gli occhi dei replicanti che brillano, la fine “accecante” di Tyrell.

Come si può evincere dalla citazione, Dick rimase stupefatto dal grado di coincidenza delle atmosfere ricreate dal film, riconoscendone in pieno la capacità di aver impressionato le sue configurazioni mentali in pellicola. Si può dire parafrasando Dusi a proposito della trasposizione di Kubrick del testo di Nabokov, che Scott, mentre toglieva similarità di superficie al libro di Dick, ne cercava una più profonda e figurale, con il risultato che la trasposizione di Scott magnifica il testo di partenza, piuttosto che narcotizzarlo.

Punto d’intersezione tra il vecchio, l’attuale e il ’non ancora visto’ Blade Runner rimane l’icona visiva e il punto di riferimento di tutti i film di fantascienza a venire, oltre ad essere la migliore trasposizione dickiana grazie a una potente opera di contaminazione. Dick non riesce a vedere l’opera compiuta poiché muore il 2 marzo del 1982, ma il “passaggio di consegne” nell’immaginario è ormai avvenuto.

Total Recall – Atto di Forza (Paul Verhoeven, 1990 USA) dal racconto We can remember for you wholesale (1966)

Dopo il 1982, vero punto di svolta nella semiosfera dickiana, bisogna attendere fino al 1990 per vedere trasposta un’altra opera di Dick; questa volta si tratta di un racconto del 1966, We can remember it for you wholesale (Ricordiamo per voi) a fornire il testo di partenza per Hollywood.

Diciamo subito che questa pellicola favorisce l’universo di arrivo, dato che per l’esigenza di impattare con forza l’immaginario degli inizi degli anni ’90 sceglie di puntare molto sull’uso spettacolare degli effetti speciali (per i quali Douglas Trumbull viene nominato per l’Oscar).

Non è una considerazione di poco conto, poiché da quanto finora visto si può concludere che sia in Blade Runner che in Total Recall, la messa in scena della narrazione si direziona decisamente verso il destinatario di arrivo, e quindi verso il pubblico che questi due blockbuster vogliono portare nelle sale cinematografiche. Si può inoltre affermare che genericamente l’uso degli effetti speciali, oltre a saggiare il livello delle nuove tecnologie disponibili al momento della produzione del testo d’arrivo, si pone solitamente al servizio di uno spettatore nuovo, selezionando come pertinente la scelta di esplicitare il “non ancora visto” sullo schermo.

Il racconto parla di un impiegato, Douglas Quail che vede castrate le sue ambizioni di volare su Marte dalla moglie Kirsten, la quale lo riporta sempre con i piedi per terra. Per questo motivo Douglas si rivolge alla RIKORD,INC., che gli promette il ricordo di un viaggio su Marte in veste di agente segreto dell’Interplan (un’altra fantasia di Quail). Doug accetta ma durante la normale procedura di innesto, si scopre che egli è veramente una spia della polizia interplanetaria e i militari hanno manomesso i suoi ricordi (manipolando alcune tracce di memoria). La Rikord si sbarazza di Quail, che cerca di fare chiarezza chiedendo lumi a sua moglie che per pronta risposta lo lascia a se stesso. A questo punto la polizia dell’Interplan che ha sempre seguito i suoi spostamenti e registrato i suoi pensieri, lo accerchia minacciandolo di ucciderlo poiché lui ha ucciso dietro loro ordine, un leader politico su Marte. Quail propone di farsi impiantare un nuovo schema di memoria per cancellare i suoi veri ricordi e i militari acconsentono, ma, quando si tratta di operare l’innesto di una sua fantasia infantile che lo vede salvare la Terra da un’invasione di alieni si scopre nuovamente che la sua fantasia è in realtà un fatto accaduto, e che Quail grazie alla sua sola presenza, impedisce che la popolazione aliena invada il pianeta. Con sommo stupore di tutti.

Per quanto riguarda i personaggi e il nome delle strutture, il film in alcuni casi opera leggere modifiche, la moglie del protagonista cambia da Kirsten a Lory (Sharon Stone), la Rikord,inc. diventa la Rekall, inc. estrapolando l’intera società, altre volte sceglie di intervenire pesantemente sullo svolgimento della trama e aggiunge molti personaggi (Quato, Kohaagen, Benny, Melina) al fine di amplificare una trama che nel racconto è solo suggerita. L’intero viaggio su Marte e le numerose prove a cui il protagonista deve far fronte per acquisire la competenza che gli permetterà di salvare il pianeta sono una concretizzazione dei programmi narrativi soltanto suggeriti (e quindi virtuali) dal programma “Viaggio nell’Ego”, che gli viene offerto dalla Rekall. Anche la scoperta di una capsula di memoria pre-impiantata risulta trasposto fedelmente.

Di aiuto può essere l’incipit del racconto:

Si svegliò che desiderava Marte. Pensò alle valli, alla sensazione che avrebbe provato a percorrerle faticosamente. Sarebbe stato grandioso: il sogno si fece sempre più vivido man mano che riacquistava coscienza; il sogno e il desiderio. Sentiva quasi la presenza avvolgente dell’altro mondo, che solo gli agenti del Governo e gli alti funzionari avevano avuto il privilegio di vedere. Un impiegato come lui? Non era possibile.

Il succo della trasposizione è tutto qui. Nel racconto l’intero arco tensivo della narrazione è imperniato sul recupero della memoria di azioni ed eventi compiute nel passato del protagonista, che non riesce a ricordare a occhi aperti, ma solamente a livello inconscio (nei sogni o sotto narkidrina). Quando è sveglio, a prevalere è l’atteggiamento scontroso e scorbutico della moglie che si oppone sia valorialmente che figurativamente ai suoi desideri, proponendogli una vacanza sul fondo degli abissi.

Nel film la situazione viene trasposta magistralmente, ciò che risulta dominante è lo stato di «irrequietezza» con cui Quaid si confronta ogni mattina

«Lory non lo capisci, io sono nato per qualcosa di più di questo, voglio farne qualcosa della mia vita, voglio essere qualcuno»

Quella del protagonista è un’identità non ancora pienamente realizzata, l’urgenza di una performanza che ne sanzioni la vera modalità di esistenza.

[…]ma siete sepolti sotto una valanga di lavoro? Sognate una vacanza sul fondo del mare, ma il prezzo vi manderebbe a fondo? Avete sempre desiderato scalare le montagne di Marte ma al momento vi trovate in una valle di lacrime, allora venite alla Rekall incorporated dove potrete acquistare le memorie della vostra vacanza ideale, meno cara, più sicura e migliore di una vacanza reale, non lasciate che la vita vi lasci indietro, Rekall. Per le memorie di tutta una vita. [seguito da un jingle]

La pubblicità non ha perso il mordente in questa società del 2058, anzi. Quaid si precipita negli uffici della Rekall per informarsi meglio.

Quaid.:Agente segreto, quanto mi costa?

McClane.:Adesso ti faccio impazzire. Tu sei un agente speciale, provvisto di identità segreta nella tua missione più importante, i nemici ti vogliono uccidere a destra e a sinistra e tu incontri una bellissima femmina esotica

Q.:Continui.

M.:Non voglio rovinarti la sorpresa ma ti assicuro che alla fine del viaggio ti sei fatto la ragazza, hai eliminato i cattivi e avrai salvato l’intero pianeta, e adesso dimmi sinceramente, questo non vale la miseria di 300 crediti?

Anche dopo aver ucciso Henry (un collega di lavoro che si finge amico, ma in realtà ha il compito di controllarlo) Quaid non ottiene ascolto e comprensione dalla moglie (come il Quail dickiano) che anzi gli urla addosso:

Acoltami bene tesoro, quegli idioti della Rekall ti hanno fottuto la mente! Le tue sono paranoiche allucinazioni!

Dopo aver ulteriormente concretizzato il concetto di paura e incomprensione tra moglie e marito del testo di partenza con una scazzottata tra i due attori principali, vi è la fase del disvelamento (un’aggiunta importante rispetto al racconto, che ne suggeriva solo la possibilità). Incalzata da Quaid che vuole sapere la verità, Lory infatti ammette

«Io non sono tua moglie»

«Si che lo sei».

«Non t’avevo mai visto prima di sei settimane fa, il nostro matrimonio è un innesto di memoria»

«Mi prendi per uno scemo? Ti ricordi il matrimonio?»

«Te l’ha innestato la CIA»

«e il corteggiamento?»

«Innestato»

«Gli amici, il lavoro, otto anni insieme, anche tutto questo è un innesto per te?»

«Il lavoro è reale, è la CIA che lo ha messo su»

«Tutte balle»

«Hanno cancellato la tua identità e te ne hanno innestata un’altra, mi hanno programmato come tua moglie per assicurarmi che l’innesto fosse riuscito. Mi dispiace Doug, la tua vita è soltanto un sogno».

«Se io non sono io, chi diavolo sono?» è la domanda che percorre tutto il testo e ne valorizza pienamente l’effetto di senso, rendendolo del tutto assimilabile al testo di base. C’è una lotta sulle strategie di veridizione, che si gioca lungo l’asse della menzogna e del segreto, passando per la falsità. Niente è quello che sembra e le memorie di Quaid sono frutto di una manipolazione estremamente invasiva. Quando finalmente giunge al cospetto di Quato, il telepate a capo dei ribelli su Marte il dialogo è ancora più decisivo:

«Cosa desidera signor Quaid?»

«Quello che vuole lei. I miei ricordi. »

«Ma perché? »

«Per essere di nuovo me stesso. »

«Lei è figlio delle sue opere. Un uomo si definisce per le sue azioni, non per i suoi ricordi. La prego prenda le mie mani.»

Quaid passa da uno stato di spoliazione del suo passato (e quindi della sua identità) ad uno stato d’attribuzione del suo futuro (e la consapevolezza che non ha bisogno che nessuno gli fornisca un programma narrativo). Lo scontro finale con l’Anti-Soggetto, Kohaagen, si svolge tutto a livello aspettuale, mentre i due attanti-attori sono sospesi in aria dopo la detonazione di un ordigno esplosivo, e il climax dello scontro è raggiunto, quando Quaid riesce ad apporre la sua mano nella cavità preposta, dando così inizio alla fusione su scala planetaria del Turbinium. Nella fase incoativa dell’azione, gli schemi narrativi sono seguiti alla lettera, poi nel momento centrale si discostano per tornare alla fine verso il fantastico happy end.

La traduzione intersemiotica è in continuità con il testo dickiano per tutta la parte iniziale, nella quale a farla da padrone sono i desideri del protagonista e l’incapacità della moglie di distoglierlo dal suo Oggetto di valore, andare su Marte. Il Douglas dickiano corrisponde per molti versi con quello di Verhoeven, che dietro le spoglie di un lavoro consuetudinario (da impiegato a operaio edile) nasconde un’identità nascosta, da agente segreto.

A livello spaziale ci sono le modifiche più incisive, in quanto la maggior parte del film si svolge sul pianeta rosso, che nel racconto viene usato solo come referenza di eventi accaduti in passato. Dopo il primo segmento ambientato in una Terra caratterizzata da un cromatismo grigio e dalla pervasività della tecnologia che regna incontrastata sia fra le mura domestiche (indimenticabile la nonchalance con la quale Lory modifica le immagini sulle pareti, con uno zapping dalle ultime news sulla guerra marziana a un paesaggio idilliaco) che sui trasporti (la pubblicità che fuoriesce dagli schermi della metropolitana), ci troviamo catapultati sul pianeta dei sogni di Quaid, Marte.

L’intero segmento di Marte (pianeta caro a Dick, esplorato anche in Noi Marziani) vede dominare il cromatismo rosso, connotato tipico del pianeta. Le colonie federali marziane sono densamente popolate e protette da cupole, come appena accennato nel testo di partenza. La cupola che circonda il territorio abitato costituisce un dispositivo “inglobante” che protegge l’interno dall’atmosfera marziana, totalmente irrespirabile per l’uomo. La rottura della cupola puntualizza il momento incoativo (l’arrivo di Quaid su Marte in incognito) e quello terminativo (lo scontro finale con Kohaagen) Quando, per ben due volte, viene meno la protezione della cupola, tutti i personaggi del film si trovano sospesi in aria con il rischio di essere risucchiati dal vuoto di pressione che si viene a creare.

Il livello temporale che nel racconto non viene precisato, ma è fissato dal film per l’anno 2058, momento abbastanza lontano nel tempo per immaginare come verosimile (e alla portata di tutti) la tecnologia degli innesti di memoria.

La data consente di abbigliare figurativamente la Terra di tecnologie pervasive in ambito domestico, pubblicitario e militare, oltre ad immaginare un contesto simil-metropolitano anche per le colonie su Marte. Il massiccio uso d’effetti speciali tende a rendere credibile le mutazioni che sono avvenute sulla Terra e su Marte nel 2058 (circa un secolo dopo il racconto di Dick)

Considerazioni

Il testo di arrivo coglie e attualizza le principali isotopie tematiche presenti nel racconto di partenza; ci riferiamo al tema del «sogno» (il film inizia con un sogno/incubo di Quaid su Marte, che riprende il setting finale) e al «desiderio» che determina gli spostamenti e le azioni del Soggetto. Il pianeta Marte costruito dal film ripropone alcune delle configurazioni sociali presenti sulla Terra: scioperi, ribellioni, giochi d’azzardo e prostituzione, oltre ai mutanti, nuove specie create da questo ambiente. L’assiologia è orientata sul classico filone “ribelle”: su Marte regna Kohaagen, che gestisce il monopolio dell’aria, bene di primaria necessità.

Secondo le strategie discorsive del racconto dickiano presenta un Soggetto, Douglas Quaid, orientato verso il suo Oggetto di valore (Marte) che appare irraggiungibile e disgiunto dal suo orizzonte d’azione. Importanti sono le strategie di veridizione del testo che si concentrano intorno ai due poli del «segreto» (il dispositivo marziano per la creazione di un atmosfera respirabile viene nascosto da Kohaagen) e della «simulazione», dato che Quaid trova a più riprese dei finti aiutanti – la “moglie” Lory, il mutante Benny e l’alterego Hauser – che lo inducono a restare nel suo stato di “non-soggetto”, ovvero colui che esegue ciò per cui è programmato (il programma narrativo che gli viene letteralmente innestato).

In questo caso si può dire con certezza che il Soggetto non è il prodotto della sua storia, in quanto gli manca totalmente la memoria narrativa, che acquisisce solo man mano che agisce: performandosi ricorda la sua competenza e così procede verso la sanzione positiva che gli viene accordata preventivamente dallo sguardo profetico di Quato, il leader dei ribelli. L’importanza accordata alla potenza delle immagini rende il film uno degli ipertesti dickiani più incisivi dal punto di vista visivo. Le scene di sangue sono particolarmente cruente, così come i volti sfigurati dei mutanti sono estremamente realistici. Bisogna ricordare a questo proposito che il film ottiene una nomination all’Oscar per gli effetti speciali. Atto di forza crea intorno al ‘sostrato’ dickiano un mondo coerente e autonomo sia dal punto di vista espressivo che narrativo, che rispetta le indicazioni offerte dal testo di partenza ma le modifica, giocando sui meccanismi di ampliamento e amplificazione testuali. Il risultato è una pellicola estremamente coinvolgente che gioca sulla prensione tensiva delle numerose sequenze di azione.

Confessions d’un barjo (Jérôme Boivin, 1991, FRA) dal romanzo Confession of a crap artist (1959)

La trasposizione del romanzo mainstream di Dick porta sullo schermo un disadattato sociale, gemello (inaspettato) di una sorella a cui è attaccato in maniera ossessiva.

Nelle gesta del protagonista possiamo ritrovare molte delle vicissitudini accadute allo stesso Dick e descritte con precisione in Confessioni di un’artista di merda, mentre il rapporto conflittuale con la sorella riproduce l’atteggiamento contraddittorio che lo scrittore ha sempre avuto con il sesso femminile. Il protagonista del film è uso prendere appunti sul suo bloc notes, che poi riporta grazie ad una scalcinata macchina da scrivere rappezzata col cartone. Ci sono alcuni eventi-immagini ricorrenti: la sorella che brucia tutta la sua collezione di riviste e rarità. Una ruota che gira. Una corsa in moto a tre, con il padre che guida e i due fratelli dietro.

Gli animali mantengono la stessa importanza che hanno nel romanzo, circondano la vita bucolica in campagna nella bella casa di Charles. Hyppolyte Girardot, che interpreta Jack Isidore, porta occhiali con il fondo di bottiglia ed è reputato fin dall’inizio un idiota cosmico, che pensa di aver dedotto dagli elementi in suo possesso che la fine del mondo è imminente. Non conosce il sesso, se non come vocabolo. Si interroga sul perché delle cose e prende una marea di appunti da tutto ciò che lo circonda.

Sia nelle immagini ricorrenti, che spezzano la sequenzialità razionale della trama, che nella colonna sonora, è presente un forte richiamo alla condizione infantile, che porta lo spettatore in un territorio a metà tra l’onirico e il tempo perduto della giovinezza. Non si può capire questo testo senza far ricorso all’opera prima di Boivin, Baxter, In cui viene adottato il punto di vista di un cane mentre riflette sull’avvicendarsi dei suoi padroni (un punto di vista familiare a Dick, cfr. Roog)

Oltre alla presenza degli animali e alla sostanziale omogeneità dei personaggi, gli aspetti in comune con Dick sono numerosi; per esempio l’oggetto del film è la condizione del disadattato sociale, considerato normalmente come una come nullità. Per tutto il film, le donne sono rappresentate come inaffidabili, nevrasteniche, schizoidi. Tutti elementi tratti dall’esperienza di Dick e confluita nel romanzo.

La sorella maggiore di Jack, Fay, desidera (e ottiene facendo prendere un infarto al marito) una relazione passionale con un giovane insegnante di filosofia già impegnato e non contenta di sfasciare tutto ciò che tocca a cicli periodici brucia tutte le carte e collezioni del fratello (una paccottiglia investita di enorme valore affettivo e scientifico da lui) e fa spesso inversione con la macchina come nei comportamenti quotidiani. Il marito di Fay è un contabile che la sa prendere con la forza, ma non le sa offrire altro che benefici materiali (una bella casa, una macchina spaziosa, del comfort) ma che purtroppo è incapace di fare “discorsi impegnati” (frasi che contengano verbi). Un’aggiunta completamente nuova nel film è il surreale ingresso di Jack e altri personaggi in una serie televisiva ambientata all’interno di un’astronave.

Per quanto riguarda la posizione accordata ai due universi di riferimento Confessions d’un barjo si colloca esattamente a metà in quanto privilegia sì le configurazioni discorsive del testo di partenza ma lo ricrea adattandolo perfettamente al contesto culturale di ricezione, francese. Testimonianza di tale atteggiamento è stata anche la critica francese che raramente ha colto la provenienza dickiana di molte soluzioni narrative, accreditando in maniera spesso eccessiva l’interpretazione degli attori o l’estro del regista. Potremmo definire questa trasformazione come fortemente patemica, in quanto mette l’accento su una presa passionale del testo di partenza, vale a dire con un’adesione forte sia nei riguardi della struttura sia per le sue strategie narrativo/discorsive. Le colline e le scene esterne, ma soprattutto gli interni della casa (con il caminetto centrale e le ampie vetrate) sembrano “concretizzarsi” direttamente dal testo di Dick.

C’è una sostanziale adesione all’universo di valori originale, con la riproposta degli stessi patemi d’animo, degli stessi litigi e contraddizioni irrisolte. In un crescendo che porta alla magistrale – e non a caso terminativa – configurazione dell’uccisione degli animali da parte del marito, umiliato, offeso, cornificato da questa femme fatale a cui non riesce a sfuggire se non togliendosi la vita.

Boivin adatta il romanzo con il tono francese e ma traspone efficacemente sia il livello figurativo che le centralità tematiche del testo fonte, attivando con i codici plastici del testo di arrivo (flashback, ralenti ed immagini confusamente bizzarre) effetti di senso del tutto simili al tono familiare eppur così surreale del testo di Dick.

Screamers-Urla dallo spazio (Cristian Duguay, 1995, USA) dal racconto Second Variety (1953)

Sul pianeta Sirio6B l’alleanza e la Corporazione sono in lotta tra loro a causa dell’estrazione di un materiale radioattivo. La guerra dura da 20 anni e ha ridotto il pianeta in polvere. I pochi sopravvissuti devono difendersi dagli screamers: macchine letali che si riproducono e vivono sottoterra.

Il quarto film a risultare una trasposizione da un racconto del 1953 è Screamers, del regista francese Cristian Duguay. Ancora una volta la sceneggiatura è firmata da Dan O’Bannon, già mente creativa per Blade Runner e Atto di Forza. In questo caso, a differenza dei film precedenti, ad essere privilegiato è l’universo di partenza, che funge da «partitura di istruzioni» per il testo di arrivo.

L’incipit del racconto in questo caso funge esattamente da sceneggiatura per l’ipertesto di Duguay che inizia in medias res

Il soldato russo si fece strada nervosamente sul lato scosceso della collina, tenendo pronta la sua arma. Si guardò intorno, leccandosi le labbra riarse, il volto immobile. Ogni tanto con la mano guantata si asciugava il sudore del collo, scansando il colletto del cappotto.

Il lessema «cenere» ricorre per ben 36 volte, insieme all’alone semantico delle polveri e rovine: l’intera narrazione dickiana è percorsa dall’isotopia tematica della devastazione. Anche nell’ipertesto il soldato è rappresentato mentre discende una collina polverosa, armato, teso e guardingo. Lo svolgimento degli eventi segue alla lettera le indicazioni testuali. L’azione è situata nell’anno 2078. Come nei precedenti casi anche qui i nomi di alcuni personaggi subiscono delle modifiche, come nel caso del protagonista (da Hendrick a Hendricksson) o altri personaggi (da Tasso a Jessica). Nel testo “matrice” le macchine che imperversano sul (sotto)suolo lunare sono chiamate «artigli» (termine già usato da Dick nel racconto Paycheck) e vengono così descritti:

All’inizio gli artigli erano goffi, lenti. Gli Ivan li abbattevano non appena sgusciavano fuori dai loro tunnel sotterranei. Ma poi migliorarono, divennero più veloci e furbi. Li sfornavano alcune fabbriche, tutte ancora sulla Terra. Fabbriche ben nascoste sottoterra, nelle retrovie sovietiche, fabbriche che un tempo avevano costruito proiettili atomici, ora quasi dimenticati. Gli artigli divennero più veloci, e anche più grandi. Apparvero nuovi modelli, alcuni con dei sensori, altri volanti. C’erano alcuni modelli che saltavano. I migliori tecnici sulla Luna lavoravano ai d