Il presente saggio è tratto dai Cahiers Buzzati N. 1, Éditions Robert Laffont, Paris 1977, pagg. 85-133. L’autore è Yves Panafieu. La traduzione è a cura di Annamaria Martinolli. Si ringraziano le Éditions Robert Laffont per l’autorizzazione alla traduzione.

Dino Buzzati, nelle sue opere teatrali, non affronta fin da subito la rappresentazione realista della morte. Prima del vasto e insostenibile affresco dell’orrore che ci propone ne La colonna infame, l’autore si attiene, nelle cinque opere che, in ordine cronologico, precedono l’evocazione della peste del 1631, a un registro che gli è caro: quello dell’allegoria. Di conseguenza si rende necessaria la redazione di un inventario delle molteplici metamorfosi simboliche della morte. Del resto, questo polimorfismo è sottolineato dall’autore stesso: “Eccellenza, o professore o soldato o chirurgo a seconda dei casi. Ci sono stati di quelli che mi chiamavano Dio, e mi si inginocchiavano davanti!”, dichiara Il professore in Piccola passeggiata, come se desiderasse, fin dal 1942, indicare le maschere che avrebbe utilizzato in futuro. E di fatto, il soldato di cui parla si riallaccia alla pièce Il mantello pubblicata nel 1960, mentre il chirurgo annuncia i personaggi del Professor Schroeder e del Professor Claretta di Un caso clinico. L’allusione ai diversi status apparenti del personaggio allegorico della morte si protrae anche nelle affermazioni della portinaia (anch’essa personaggio di Piccola passeggiata), che ha già avuto modo di riconoscerla sotto orpelli diversi da quelli del professore. “Sempre lui era, anche se vestito diverso”, confessa ad Agnese. Una delle caratteristiche costanti del personaggio è l’accanimento che, per ovvi motivi, dimostra nell’inseguire le sue future vittime: le molteplici visite del professore al cavaliere Folletti sono, in virtù di uno strano fenomeno di coincidenza spaziale, l’equivalente dell’accanimento verbale del Professor Claretta che, in Un caso clinico, insegue a sua volta Giovanni Corte per mezzo della sua retorica ipocrita, fino a farlo sprofondare negli abissi del primo piano della clinica. Questo personaggio, a volte in carne e ossa a volte rappresentato come ombre minacciose, si circonda di quell’alone di mistero emanato dal suo mutismo, oppure di quell’altro tipo di mistero, assillante come una nenia, emanato dalla sua voce lontana eppure pronta a manifestarsi nei momenti in cui uno meno se l’aspetta. Inoltre, capita che la sua presenza diffusa e ossessionante si alterni a passaggi fuggitivi e alquanto inquietanti durante i quali si confonde, per un istante, con gli altri personaggi. Questa entità, di provenienza insolita, riesce a prendere a tal punto corpo che gli altri personaggi ne notano l’irruzione (vedesi l’affermazione della mamma di Giovanni Corte, nel quadro secondo di Un caso clinico: “Una donna… Le giuro, Dottor Malvezzi. È stato un attimo, di sfuggita, io ero di là in tinello; stavo riponendo il servizio di cristallo… e lei è passata dall’altra parte del tavolo… è scivolata via senza rumore, si è infilata per il corridoio…”); perché stupirsi, allora, se l’essere che l’ha vista insiste nel dichiararla presente anche quando tutti gli altri continuano a negare di aver visto o sentito alcunché?…

Dino Buzzati, nelle sue opere teatrali, non affronta fin da subito la rappresentazione realista della morte. Prima del vasto e insostenibile affresco dell’orrore che ci propone ne La colonna infame, l’autore si attiene, nelle cinque opere che, in ordine cronologico, precedono l’evocazione della peste del 1631, a un registro che gli è caro: quello dell’allegoria. Di conseguenza si rende necessaria la redazione di un inventario delle molteplici metamorfosi simboliche della morte. Del resto, questo polimorfismo è sottolineato dall’autore stesso: “Eccellenza, o professore o soldato o chirurgo a seconda dei casi. Ci sono stati di quelli che mi chiamavano Dio, e mi si inginocchiavano davanti!”, dichiara Il professore in Piccola passeggiata, come se desiderasse, fin dal 1942, indicare le maschere che avrebbe utilizzato in futuro. E di fatto, il soldato di cui parla si riallaccia alla pièce Il mantello pubblicata nel 1960, mentre il chirurgo annuncia i personaggi del Professor Schroeder e del Professor Claretta di Un caso clinico. L’allusione ai diversi status apparenti del personaggio allegorico della morte si protrae anche nelle affermazioni della portinaia (anch’essa personaggio di Piccola passeggiata), che ha già avuto modo di riconoscerla sotto orpelli diversi da quelli del professore. “Sempre lui era, anche se vestito diverso”, confessa ad Agnese. Una delle caratteristiche costanti del personaggio è l’accanimento che, per ovvi motivi, dimostra nell’inseguire le sue future vittime: le molteplici visite del professore al cavaliere Folletti sono, in virtù di uno strano fenomeno di coincidenza spaziale, l’equivalente dell’accanimento verbale del Professor Claretta che, in Un caso clinico, insegue a sua volta Giovanni Corte per mezzo della sua retorica ipocrita, fino a farlo sprofondare negli abissi del primo piano della clinica. Questo personaggio, a volte in carne e ossa a volte rappresentato come ombre minacciose, si circonda di quell’alone di mistero emanato dal suo mutismo, oppure di quell’altro tipo di mistero, assillante come una nenia, emanato dalla sua voce lontana eppure pronta a manifestarsi nei momenti in cui uno meno se l’aspetta. Inoltre, capita che la sua presenza diffusa e ossessionante si alterni a passaggi fuggitivi e alquanto inquietanti durante i quali si confonde, per un istante, con gli altri personaggi. Questa entità, di provenienza insolita, riesce a prendere a tal punto corpo che gli altri personaggi ne notano l’irruzione (vedesi l’affermazione della mamma di Giovanni Corte, nel quadro secondo di Un caso clinico: “Una donna… Le giuro, Dottor Malvezzi. È stato un attimo, di sfuggita, io ero di là in tinello; stavo riponendo il servizio di cristallo… e lei è passata dall’altra parte del tavolo… è scivolata via senza rumore, si è infilata per il corridoio…”); perché stupirsi, allora, se l’essere che l’ha vista insiste nel dichiararla presente anche quando tutti gli altri continuano a negare di aver visto o sentito alcunché?…

In alcuni casi, il personaggio allegorico appare anche come una specie di folletto che si diverte a spaventare i personaggi suonando alla porta e scomparendo subito dopo; alla fine, per fugare ogni dubbio sulla sua esistenza e sulla minaccia che rappresenta, egli decide di palesarsi allo sguardo dei pochi iniziati (leggasi: future vittime o braccio secolare che la morte, in determinate circostanze, si diverte a utilizzare) sotto le sembianze, molto suggestive, di una filatrice o di una sarta dal movimento frenetico e regolarissimo. A quel punto, il significato squarcia in un attimo il velo delle allusioni ambigue per portare alla folgorazione delle verità ribadite con forza. Quest’immagine della Parca ritorna per ben due volte all’interno del testo per evidenziare quanto siano vane e assurde le illusioni che ancora nutre Giovanni Corte.

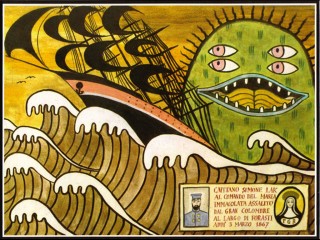

L’inquietante Rok è poi anch’esso un personaggio a modo suo misterioso. Uscito direttamente dai racconti di Buzzati, che ci sono familiari, egli fa planare sull’intera Drammatica fine di un noto musicista la minaccia delle sue devastazioni periodiche; meno anodino, meno codificato dalla tradizione letteraria o mistica, egli è capace, grazie al brutale dono della sintesi di coloro che lo evocano (vedesi la battuta di Claudio Delorna: “Molti l’hanno visto (pausa). Ma chi l’ha visto… chi l’ha visto non l’ha potuto raccontare”), di apparire fin da subito come uno dei prìncipi del male distruttore, che si diverte ad avvicinare le sue vittime a notte fonda, facendo risuonare nel silenzio circostante il suo passo pesante e angosciante:

Angela (fredda) Non c’è più scampo. Qui, a aspettare la morte insieme. Il maestro Delorna e la sua ingenua moglie, non è magnifico?… Non c’è più tempo per mentire, non c’è più tempo (ride) per creare… Fuori c’è il buio. Guarda, guarda il bosco come è nero… forse lui è là, annidato fra i tronchi… forse è già qui intorno alla nostra casa, forse in giardino, forse…

Si ode un passo nelle stanze superiori.

Claudio (risollevato) Ma che cosa vai raccontando?… Io imbecille a darti retta. Se c’è ancora la Rosa! Non senti che è di sopra? Rosa! Rosa!

Il passo si avvicina minaccioso.

Claudio Rosa! Rosa!

Angela Non è il passo della Rosa, questo.

Claudio (brancolando nel buio, terrorizzato) Chi è? Chi è?

(Drammatica fine di un noto musicista, battute finali)

Capita anche che a forza di accostare due elementi come realtà e allegoria non si sia più in grado di distinguere l’una dall’altra: ecco perché, per pochi istanti, il personaggio di Lucherino, ne La colonna infame, viene creduto il responsabile di uno scherzo di pessimo gusto, forse premonitore, riguardante la maschera dell’appestato, che gli altri personaggi, a torto, attribuiscono a qualche burlone spiacevolmente influenzato dalle circostanze, quando in realtà – come si scoprirà in seguito – si tratta di un giovane appena contagiato dalla peste.

Altrove, l’allegoria sarà, viceversa, spogliata di ogni tipo di ambiguità grazie alle didascalie dello stesso Buzzati; il fantasma di Martina, ad esempio, che sempre ne La colonna infame annuncia la morte di Viscardo, viene descritto fin da subito come uno spirito inviato a scopo di vendetta. Nessuno nutre alcun dubbio in proposito: né il lettore, né lo spettatore.

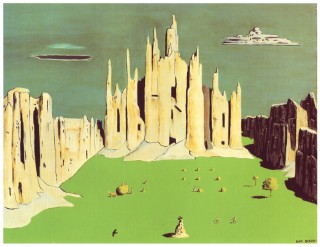

Nel corso di quest’analisi preliminare delle figure allegoriche incarnanti la morte nell’ambito del teatro buzzatiano forse è opportuno riservare un posto a parte al personaggio di Giovanni, il giovane soldato proveniente dalle zone di frontiera – un’altra assimilazione simbolica che ci è familiare – in Il mantello. Questo perché si tratta di un personaggio che già di per se stesso è la perfetta fusione tra realtà e allegoria, malgrado quanto si sforzi di asserire Buzzati nelle indicazioni sceniche destinate al regista: compare sulla soglia, con una strana luce. Ha il berretto militare, un mantello scuro con un lembo gettato sulle spalle, il volto pallido è affilato, le scarpe bianche di polvere. Non deve avere nulla di macabro ma dà l’impressione di essere svuotato della vita; i movimenti incerti e fragili come di certi vecchi. Giovanni è la personificazione della morte, ed è venuto ad annunciare agli altri la sua dipartita. Tuttavia, quando l’allegoria fa la sua ricomparsa, come simbolo di una fine ineluttabile, nella pièce La fine del borghese e attraverso le fattezze e i gesti della domestica Luigia, insaziabile e revanscista, si crea di nuovo la dissociazione tra personaggio foriero di sventure e vittima designata; lo spirito di Buzzati, infatti, non lascia spazio ad equivoco alcuno: la morte del borghese deve per forza avvenire lentamente (e in un modo che, a poco a poco, lo renda consapevole della sua scomparsa) per mano di coloro che, alla fine della pièce, si riveleranno i suoi aguzzini. Questo perché, a differenza di quanto avviene in Il mantello, la morte non ha ancora portato a termine la sua missione.

Tanatoprassi: il teatro di Dino Buzzati (I)

you’re in point of fact a just right webmaster. The website

Di Carrie | 22 Settembre 2014, 23:58loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.

In addition, The contents are masterwork. you’ve done a great process in this subject!

pute pas chere

Di nike t a mere | 3 Febbraio 2015, 10:38