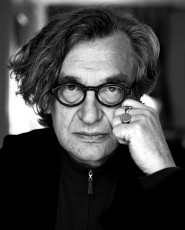

In molti, alla première berlinese e dopo, hanno arricciato il naso dinanzi all’ultima fatica di Wim Wenders. “An inglorious return to narrative filmmaking for the German master”, ha tuonato Variety, mentre i più clementi hanno borbottato di un’opera non del tutto riuscita. Certo, Every thing will be fine non eguaglia certi capolavori del colendissimo passato wendersiano, ma i mesi intercorsi tra l’edizione del festival in cui il monstrum di Düsseldorf (nel senso di prodigio) ha ricevuto l’Orso alla carriera e la release date italiana possono conciliare una valutazione meno sbrigativa di Ritorno alla vita, la cui stratificazione semantica impone una lettura attenta.

In molti, alla première berlinese e dopo, hanno arricciato il naso dinanzi all’ultima fatica di Wim Wenders. “An inglorious return to narrative filmmaking for the German master”, ha tuonato Variety, mentre i più clementi hanno borbottato di un’opera non del tutto riuscita. Certo, Every thing will be fine non eguaglia certi capolavori del colendissimo passato wendersiano, ma i mesi intercorsi tra l’edizione del festival in cui il monstrum di Düsseldorf (nel senso di prodigio) ha ricevuto l’Orso alla carriera e la release date italiana possono conciliare una valutazione meno sbrigativa di Ritorno alla vita, la cui stratificazione semantica impone una lettura attenta.

Tomas è uno scrittore canadese creativamente spiaggiato. E anche con la fidanzata l’affinità elettiva pare svanita. È mentre guida sulle strade solinghe di un Québec innevato che gli capita un fatto terribile, il turning point della vicenda. Due fratellini, Christopher e Nicholas, scivolando sulla slitta, finiscono sotto all’auto. Tomas è incolpevole e offre prontamente soccorso all’illeso Christopher. Ciò che ignora è di aver involontariamente ucciso Nicholas. Lo scoprirà di lì a poco. E la sua esistenza ne sarà sconvolta. Dopo essere precipitato nel burrone del disprezzo di sé, Tomas tenta malamente di porre fine ai suoi giorni. Ma fallisce. Può solo cercare un riscatto, a questo punto. Obbligandosi a un autocontrollo sempre più razionale e a un distacco crescente, cerca di rifarsi una vita. E, negli anni, sembra riuscirci. Anche i suoi scritti aumentano di maturità e il successo gli viene incontro con munificenza. Eppure, qualcosa lo riconduce alla sera e al luogo dell’incidente. Prima è lui a ricercare un contatto con la madre di Nicholas, una personalità selenitica che, tuttavia, parla l’idioma di un comune travaglio; poi sarà un Christopher adolescente a imporsi con l’irruenza di un trauma mai sanato alla quiete apparente di Tomas, mettendo il romanziere davanti ai fantasmi interiori di entrambi.

Basterebbe una sequenza a misurare l’inestinta padronanza del medium audiovisivo di Wenders e la ricchezza di sfumature di cui l’ex surfista della Neue Welle è (ancora) capace. Tomas ha appena raccolto da terra il piccolo Christopher e lo sta accompagnando a casa, su per l’ermo colle in cima al quale il bimbo abita con la mamma. Ebbene, il movimento ascendente è accompagnato da una dilatazione temporale pari al rilassamento dei pori dell’anima di un Tomas che, dopo lo spavento, crede di aver superato il peggio. È una salita fisica e simbolica, quella del protagonista che, in un crescendo gioioso, telefona anche alla fidanzata, per dirle qualcosa che di così amorevole non le diceva da tempo. L’uomo e il bambino paiono percorrere una distanza illimitata. Ma presto ci accorgeremo di quanto breve, invece, essa sia. Non appena la madre si avvede che Nicholas non è con il fratello, si precipita a rotta di collo giù per il declivio. E in un attimo è di sotto. È la caduta. Che giunge repentina a sottrarre, con lo scatto proditorio di un velocista olimpionico qual è il destino, ogni pretesa di conquistata felicità.

La delusione può assalire chi non riesce a staccarsi dal Wenders degli anni Settanta e Ottanta, rispetto al quale Ritorno alla vita si configura come un prodotto assai più convenzionale. Perché lo è. Un mélo tradizionale, esponente di uno dei generi che più sono stati piegati, in età (post-)moderna, a speculazioni metalinguistiche e che, se proposti nella loro veste classica, suonano inevitabilmente un po’ desueti. Va riconosciuto, d’altro canto, che il sermone sulla settima arte sviluppato da Wenders nel corso del tempo ha riguardato più i meccanismi produttivi (Lo stato delle cose) o i dilemmi deontologici del regista (Lisbon story) che non i codici dei generi, melodramma in particolare, e la loro rielaborazione. Wenders non è Pedro Almódovar né Todd Haynes. E neppure il connazionale Rainer Werner Fassbinder. La sua riflessività, nella distinzione di Francis Vanoye, è più metacinematografica che metafilmica, e Every thing will be fine non vive di citazionismo. È uno studio d’anime contuse. Che schiera in campo un nutrito assortimento di tormentoni morali: innocenza, colpa, perdono, redenzione. E nell’area del quadrilatero vita-morte-amore-odio arrocca esseri umani che si ritrovano così lontano così vicino. Nell’insinuare, poi, una possibile correlazione tra sofferenza e fecondità artistica (tra le varie sfortune, Tomas è pure procreativamente sterile) la sceneggiatura del norvegese Bjørn Olaf Johannessen avanza su un terreno accidentato e sorvegliato dall’alto da suggestioni antiche: pàthei màthos. Eppure, Johannessen riesce a non comporre un copione a tesi, perché l’interrogativo che attraversa il film, fino a che punto, cioè, Tomas abbia “beneficiato”, in sede letteraria, del proprio malessere, non otterrà una risposta univoca. Neanche quando a porlo è Christopher. E se la vita, con Resnais, è un romanzo, entrambi, vita e romanzo, escono dall’analisi wendersiana come oggetti misteriosi, popolati d’incontri e d’esperienze che finiscono per forgiarli, ma chissà come. Di didascalismo pecca, qua e là, il commento musicale di Alexandre Desplat, ma la sceneggiatura proprio no.

E un ulteriore merito che va attribuito a Wenders è di aver saputo, nel maneggiare un soggetto pericoloso, tenere così bassi i toni. Ritorno alla vita è, a dirla tutta, molto meno sciropposo di cult del passato, come Paris, Texas o Il cielo sopra Berlino. Anzi, non lo è per nulla. E se non colmiamo sette fiasche di lacrime guardandolo, è perché il cineasta adotta un approccio pudico e raffredda il magma delle passioni a partire dalla direzione degli attori. James Franco è, sotto questo profilo, un interprete ineccepibile. Di un personaggio come Tomas, spesso inquadrato dietro superfici vitree, a testimoniare lo schermo che costui ha frapposto tra la propria intimità fratturata e l’esterno, Franco decurta con precisione matematica la gamma emotiva, sicché dopo l’epifania della disperazione, culminata nel suicidio mancato, il volto dell’attore, non certo per imperizia, si attesta su di un’espressività ridotta, alterata tutt’al più da un pallido sorriso autodifensivo, un altro schermo, un divieto di sondaggio. Performance, quella di Franco, che più che Jimmy Dean, a cui l’attore californiano, anche per motivi filmografici, viene talvolta associato, ricorda invece i rattenimenti di un Erland Josephson o, per rimanere su Wenders, un certo Harry Dean Stanton. Se Patrick Bauchau, poi, soffia l’aura della gloria e la prognata Charlotte Gainsbourg è meno legnosa e più convincente del solito, la vera sorpresa è il giovane Robert Naylor, in grado di trattare “alla pari” con Franco, in un faccia faccia affettivo e marziale.

Sull’utilità del 3D la discussione è aperta. La dialettica tra la figura umana e lo spazio, nell’opera di Wenders, non è mai stata delegata al caso e non lo neanche qui. Anzi, l’isolamento antononiano dei personaggi in campi di lunghezza tale da gridare tutta la loro solitudine forse non necessita di rincari tecnici, ma comunque non ne è danneggiato. Tutto, alla fine, si compone in un disegno sensato. Every thing is fine.

Ritorno alla vita

Titolo originale: Every thing will be fine

Regia: Wim Wenders

Soggetto e sceneggiatura: Bjørn Olaf Johannessen

Fotografia: Benoît Delbie

Montaggio: Toni Froshhammer

Musica: Alexandre Desplat

Origine: Canada/ Francia/Germania/ Norvegia/ Svezia, 2015

Cast: James Franco (Tomas), Charlotte Gainsbourg (Kate), Jack Fulton (Christopher bambino), Robert Naylor (Christopher adolescente), Rachele McAdams (Sara), Patrick Bauchau (padre di Tomas), Marie-Josée Croze (Ann), Julia Sarah Stone (Mina)

Commenti

Non ci sono ancora commenti